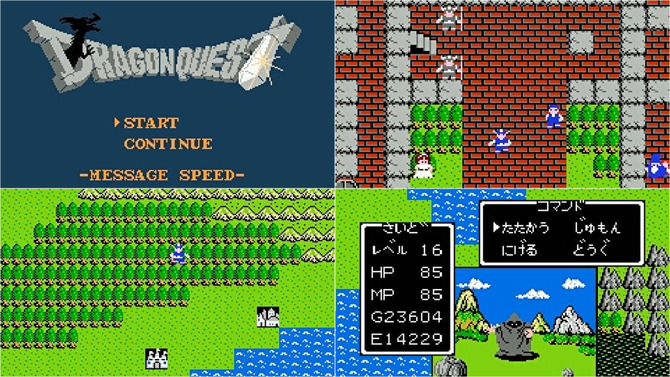

■“RPG”をチュートリアルした『ドラクエI・II・III』

まだRPGを知らないファミコンユーザーに超本格的なRPGを用意しても、理解が追い付く前に挫折したり、面白さを感じられずに挫折したかもしれません。

そして『ドラクエ』は、情報量を抑えた基本的な1作目、面白さを肉付けした2作目、冒険の楽しさを広げた3作目と、作品ごとにRPGの奥深さを段階的に、そして丁寧に伝えていきました。まるで、“RPGそのもの”を教えるチュートリアルのように。

3作品かけて行った壮大な“RPGのチュートリアル”は見事に功を奏し、一大ブームを巻き起こすほどの反響を得ました。もはやRPGは“未知”ではなくなり、多くのユーザーが熱狂する人気ジャンルへと変貌したのです。

『ドラクエ』は作品の面白さに加え、RPGの伝道師ともいえる役割を自ら担い、見事に果たしたと言っても過言ではないでしょう。その功績がなければ、現在のゲーム業界は少し違った形になっていたかもしれません。

■『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』:1990年2月11日発売

この偉大な功績は、初代から3作目を区切りとして語られることもありますが、個人的にはファミコン最後の『ドラクエ』となった『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』も、RPGの伝道師という役目の一端を担ったと考えています。

『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』は、前作で提示した「自由なパーティ編成」を一部変更し、仲間のキャラメイク要素を省略しました。パーティ編成は変えられるものの、仲間になるキャラは変更できず、決まったメンバーの中から選ぶ形です。

自由度という点では、逆に下がった感も否めません。しかし、それはただ不自由になっただけではなく、引き換えにして深い物語性を獲得したためです。

仲間になるキャラクターは章ごとに主人公を務め、冒険に出る背景や経緯が詳しく語られました。自らの立場から魔物に立ち向かう者もいれば、仇を討つための復讐として立ち上がった者もおり、その事情は千差万別です。

主人公となる勇者自身も、過去作では旅立ちがシンプルに描かれた程度でした。しかし本作では、生まれ育った村が魔物に襲われ、幼馴染との別れも経験する辛い経緯が描かれます。勇者の旅立ちをここまで丁寧に描いたのは、シリーズで初めてのことです。

こうした作り込みを通じて、キャラクターと物語を密接に結びつけ、豊かで深みのある物語をRPGで味わうことができる──という魅力を、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』が明確に示してくれました。

もちろん、RPGの伝道師という役目を果たしたのは、『ドラクエ』だけの手柄ではないでしょう。ほかの作品がRPGの楽しさを広げた部分もありますし、『ドラクエ』よりも先に物語性を重視した作品も複数存在します。

しかし、そうした作品が生まれる土壌をファミコン市場で切り拓いたのは、『ドラクエ』に他なりません。そして、『ドラクエ』を含めた様々な作品が影響し合う環境が生まれ、RPGというジャンルが日本中に浸透していきました。

『ドラゴンクエスト』の発売から39年が経ち、今もまたRPGの楽しさを伝え続けてくれる『ドラクエ』。40年目の活躍にも、大いに期待しましょう。