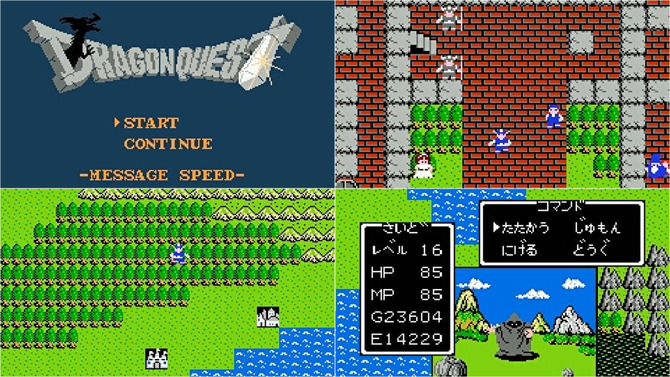

“国民的RPG”と呼ばれることも多い人気作の記念すべき1作目であり、シリーズと同名の『ドラゴンクエスト』が、本日5月27日に39周年を迎えました。

ファミコン版『ドラゴンクエスト』は1986年5月27日に発売され、以降ナンバリング作品だけでも11作品が登場。現在は、シリーズ最新作『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』や、1作目と2作目をリメイクした『HD-2D版 ドラゴンクエストI&II』が開発中です。

昭和から令和まで、時代を問わず活躍を続けてきた『ドラクエ』シリーズは、作品が魅力的なだけでなく、RPGというジャンルを牽引する役目も果たしてきました。特に、黎明期のファミコン時代は、『ドラクエ』の活躍がゲーム業界に大きな影響を与えています。

40年目に突入した『ドラクエ』が、ファミコン時代にどんな役割を果たしたのか。アニバーサリーを記念し、『ドラクエ』の足跡と功績に迫ります。

■『ドラクエ』以前のRPG事情

シリーズ1作目の『ドラゴンクエスト』が発売されたのは、ファミコンが登場してからまだ2年も経っていない頃です。当時はアクションやSTGの人気が高く、ファミコン向けのRPGは『ドルアーガの塔』(1985年8月6日発売)や『ハイドライド・スペシャル』(1986年3月18日発売)といったアクションRPGがあった程度でした。

『ドラゴンクエスト』の発売前は、ターン制RPGの人気がなかった……と思われるかもしれませんが、正確に言えば事情は少々異なります。それまでファミコンには、アクション要素などが絡まない“純正のRPG”は1本も出ておらず、「人気がなかった」のではなく「存在していなかった」のです。

もちろん、ゲーム業界の中にはRPG作品がいくつもありました。コンピュータRPGの源流とも呼ばれている『ウィザードリィ』や『ウルティマ』といった作品も、すでに国内に入ってきています。

ただし、当時『ウィザードリィ』などを遊べたのは、PCユーザーだけでした(ファミコン版は1987年12月22日発売)。そしてPC自体の普及もまだまだ途上だったため、国内でRPGを遊んでいた人は一握り。ファミコンユーザーにとってRPGは、まったく馴染みのないジャンルだったのです。

■『ドラゴンクエスト』:1986年5月27日発売

RPGがないファミコン市場に踏み込んだ『ドラゴンクエスト』が人気を博したのは、ゲーム自体の魅力もさることながら、RPGの基本的な面白さをシンプルかつ丁寧に伝えた点にあります。

その好例と言える展開が、ゲームを始めた直後に訪れます。プレイヤーは玉座がある部屋からスタートしますが、扉は施錠されていて開きません。近くにある宝箱を調べれば「鍵」が手に入り、そのアイテムを使うことで扉が開いて外に出られます。

この工程には、「進行を阻むギミックがある」「乗り越えるには一定の条件が必要」「条件をクリアすると先に進める」という、RPGの基本とも言うべき要素が詰まっています。つまり、部屋から出る流れを通して、この先に待ち受ける困難を乗り越えるフォーマットを学ばせる仕組みになっているのです。

一言でまとめてしまえば、簡易的なチュートリアルと言えるでしょう。しかし、当時のゲームは「説明書を読んでから始める」という流れが一般的だったため、チュートリアルという概念はほとんどありませんでした。

「説明書を読んで理解しろ」と突き放すことは簡単ですが、RPGというファミコンユーザーにとって未知のジャンルを伝えるにはそれだけでは足りないと考え、この時代にチュートリアルを実装した先見の明は見事と言うほかありません。

また、『ウィザードリィ』など複数のキャラクターを編成するパーティプレイはすでに存在していましたが、『ドラゴンクエスト』は勇者が最後までひとりきりで戦います。キャラを増やせば戦略性は増しますが、必然的に複雑化も免れません。

RPG初体験のファミコンユーザーに過多な情報を与えず、RPGの面白さをシンプルにまとめた『ドラゴンクエスト』の引き算がなければ、RPGの面白さを知る前に脱落した人が増えたことでしょう。