「このゲームは、狂っている」

これが2025年4月24日に発売予定となる『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』(以下、HUNDRED LINE)をクリアした筆者の、嘘偽らざる感想です。「こんな無法が許されるのか」と戦慄した覚えすらあります。

本作を手掛けるのは、『ダンガンロンパ』シリーズの生みの親である小高和剛氏が立ち上げたTookyo Games。“狂いすぎているゲーム会社”という名前通りの、とんでもないゲームになっていました。

※本稿では、体験版以降の展開に関する言及(ネタバレ)が含まれます。

◆キャラが死んだほうが有利に? デスペナルティならぬデスアドバンテージで進むシミュレーションRPG

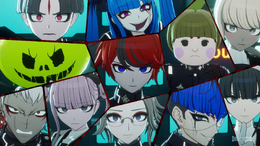

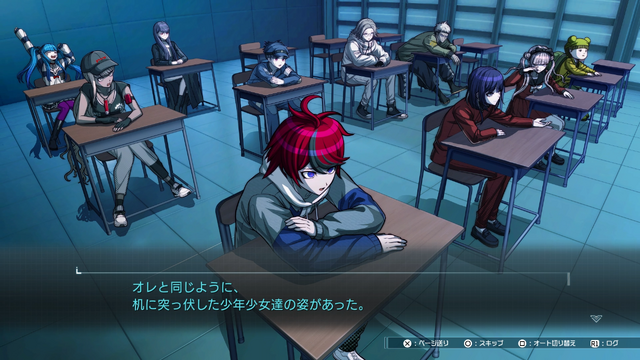

本作の舞台となるのは、タイトルにもある最終防衛学園。主人公である澄野拓海を含めた15人の少年少女――“特別防衛隊”が集められたその場所は、正体不明の侵校生(しんこうせい)から人類を守る最後の砦でした。

ここにいる生徒は異能である我駆力(がくりょく)を身に着け、学生鎧(クラスアーマー)と学生兵器(クラスウェポン)を手に、つぎつぎと襲い来る侵校生から100日間、学園を守らなくてはならないのです。

「なぜ学園を守るのが人類の滅亡阻止に繋がるのか?」「敵である侵校生とは何者なのか?」「100日を過ぎると何が起きるのか?」という疑問は最もですが、それらは一旦、記事内では“そういうもの”として置いておいてください。というか、彼ら自身も知らないのです。そういった謎を解き明かすこと自体も、本作における大きな命題のひとつとなっています。

侵校生たちから防衛学園を守るバトルは、シミュレーションバトルの形式で進んでいきます。キャラクターを選んで、攻撃対象を選んで、移動させて……というのを人数分、リソースの許す限り行っていくアレです。タイトルで言うならば、『ファイアーエムブレム』や『戦場のヴァルキュリア』などを想像してもらえるとわかりやすいかもしれません。

特筆すべきは、死の取り扱い方。本来こういったジャンルでは、基本的に命が重たいことがほとんどです。HPがゼロになるとキャラクターがロストして使えなくなったり、バトル自体が敗北扱いになってしまったり……。

しかし、『HUNDRED LINE』はその真逆。なんと味方のHPがゼロになれば逆に状況が有利になり、死んだ味方もそのうち蘇生されます。めちゃくちゃ命が軽い……というか、命を投げ捨てるのが推奨されるシステムなんです。

そのシステムの根幹となるのが、必殺我駆力とVOLTAGEという2要素です。VOLTAGEはいわゆる必殺技ゲージで、攻撃を当てる、被弾するたびにじわじわ上昇していきます。100%まで溜まれば、ゲージと引き換えに敵に大ダメージを与えつつ広範囲を殲滅できる必殺我駆力を放つことができるのです。

しかし、なんとこのVOLTAGEは、味方が死ねば一気に100%溜まります。つまりは味方が死ねば、必殺技が放てます。

さらにそれだけではありません。HPが3割以下になったキャラクターは“瀕死”という状態に入り、自身の命を引き換えに決死必殺を放てます。そして自身の命を引き換えにするということは……もうおわかりでしょうか。そう、またVOLTAGEが100%溜まるため、別のキャラクターでまた必殺我駆力が放てます。

つまるところ、『HUNDRED LINE』はシミュレーションでありながら、デスにペナルティをつけるどころかデスにアドバンテージをつけているわけですね。イカれてやがるぜ。

このシステムのおかげで、キャラクターの被弾はまったく怖くありません。むしろ「この位置ならこれぐらいダメージをもらうから……よし、つぎは決死の状態で必殺我駆力が打てるからVOLTAGEも溜められるな!」と、被弾を前提に組み込んで戦術を立てられます。

さらにおもしろいのが、このシステムのおかげで“味方ユニットが減っている状態での逆転”が起こしやすいこと。通常シミュレーションゲームでは味方が減っていけばいくほどジリ貧の状態になりますが、本作であればむしろ自体が好転することのほうが多かったです。これは戦闘でのカタルシスにも繋がりますし、なにより「シミュレーションゲームって難しそう……」という恐怖心をぶっ壊してくれるのがありがたいですね。なんたって、どれだけヘマをしても逆転が狙えますから。

とはいえヌルすぎる(難易度が低すぎる)というわけではありません。基本的な敗北条件は

味方が全滅すること

防衛対象(学園を守るための装置など)が破壊されること

のふたつなのですが、油断していると後者の防衛対象がガンガン削られます。敵の行動ルーチンとしては、味方ユニットよりも先に防衛対象を狙うように動くので、倒すのが遅れると容赦なく攻め込まれてしまうのです。

物語の後半では、バリケードを築く、味方をドーピングするなどの行動も取れるようになり、一気に戦略性も広がります。それと同時に敵の攻撃も苛烈になるため、よりプレイヤーの判断力が問われるようになるわけです。

システム自体は奇抜ですが、根はしっかりとしたシミュレーションゲーム。味方の死すらもリソースにした、かなり骨太な戦いが楽しめるものになっていました。

それに、個性的な味方キャラクターの性能差もおもしろいものになっています。ダメージを受ければ受けるだけ攻撃力が上がる、特定の状況下にいる敵へのダメージが大幅に増幅するなど、それぞれが“特異科目”と呼ばれる特徴を持っており、状況を考えながらそれぞれの得意(特異)が活きるようにキャラクターを動かしていくのも醍醐味のひとつです。

◆個性豊かな学友たちと送る、絶対防衛学園でのスクールライフ

もちろんその個性は戦闘以外でも。基本的に侵校生が攻めてくるまでは、主人公である澄野を操作して比較的平和な学園生活を送れます。

学園の周囲には、外界を遮断するように“消えない炎”が燃え盛っており、そのおかげで侵校生が襲ってくる頻度もそこまで高くはありません。プレイ中はわりと自由に、いろいろなキャラクターたちとの交流が可能でした。

こういった交流は“学究活動”と呼ばれ、学友との仲を深めることで澄野の“成績”が上昇。この成績に応じて、澄野を始めとしたいろいろなキャラクターたちの性能を強化することができるようになります。仲間との交流が、そのまま戦闘での力になるわけですね。(命が軽いことを除けば)非常に学園ものらしい光景と言えます。

実際、喋っていたりするだけで実質的な戦力強化になるので、自由行動はとてもやりがいがありました。校内を散策しつつ、今日は誰と交流しようかと考えるのがとにかく楽しい。キャラクターが魅力的で、話すのがおもしろいのもやる気を促進させてくれた要因です。

……とはいえ、もちろんこの学園での生活が、平穏なまま終わるわけがありません。冒頭にも書きましたが、そもそもどういう理由でこのメンバーが選定されたのか、自分たちが守っているこの学園はなんなのか、なぜ学園が侵校生の手に落ちると人類が滅亡するのか――そういった理由はすべてが謎。蘇生があるので麻痺しそうになりますが、そもそも侵校生たちとの戦いも命がけ。この状況はあまりにも“変”なのです。

この学園を、世界を取り巻く異常事態はいったい何なのか。それを解き明かすのも本作の大きな目的となっています。

こういったアドベンチャーパートでの物語は、基本的に澄野の視点から展開されます。彼はここに来るまで“東京団地”と呼ばれる場所で暮らしており、そこへ戻るためにこの100日を戦い抜くと決意します。

そんな彼の戦う理由である柏宮カルアは、ときおり彼の夢の中に出てきます。あの東京団地で過ごした日々を思い返すような夢の内容を見ていると、「ああ、自分はこの戦いに勝たないといけないな」という気持ちになり、それがゲームを進めるうえでの強いモチベーションにもなりました。シンプルに、“回想に出てくる柏宮カルアがめちゃくちゃかわいいから”というのも理由のひとつかもしれませんが。

時には戦いを渋る仲間を“説得”したり、学校の中にある資料を探ったり、それぞれの記憶を照らし合わせたりしながら、彼らはこの世界に潜んでいる謎へと近づいていきます。

全体を通して、この大きな謎に対してのヒントの見せ方というか、真実をチラ見せして興味を引かせる手法が絶妙で、100日という長い時間をかけてじわりじわりと核心へと物語が進んでいく感覚は、ゲーム体験としてとてもおもしろいものでした。新たな事実が公開されるたびに、背中にゾクっとくるんですよ。たまらん。

◆『HUNDRED LINE』をクリアしたら、あなたもきっと「狂っている」と呟くはず

“死ぬのが推奨されるシミュレーションゲーム”でありながら、そのバランスは決して破綻しないような、ぶっ飛んでいるように見えて職人芸を感じる戦闘の作りこみ。

少年少女を集めて謎の学園で防衛作戦を行い、それに失敗すると人類が滅亡する……というわりとハチャメチャな設定でありながらも、物語のヒキや作りこみがしっかりしており、決してプレイヤーを置いていかずに最後まで楽しませる、シナリオの強さ。

言うまでもないことですが、本作はとんでもないガワこそ被せられていますが、中身はとても誠実に、真摯に作られています。奇抜なだけではなく、しっかりと骨子に「ゲームを楽しませる」という意思が張り巡らされているのです。

だからその、筆者としてもこのゲームは“一見変に見えるけど、実はまともなゲーム”だと思っていたんですよ。……クリアする、そのときまでは。

クリアした際の感想として、もう一度冒頭の文を引用しましょう。「このゲームは、狂っている」です。(無論誉め言葉としてですが)間違いなく、間違いなく頭がおかしい。詳細までは語れませんが、「こんなことやっていいのか」と真剣に思いました。

念のための補足ですが、これは決してネガティブな意味ではありません。「プレイヤーを楽しませるとしても、ここまでやるの?」という方向性での“狂気”です。開発のTookyo GamesはToo kyo(とても 狂。狂いすぎている)という意味を込めた社名だとも伺っていますが、本作は間違いなく、そのTookyo Gamesが送る初の新規IPとして正しい姿をしていると感じました。

きっとこのゲームをクリアしたとき、あなたも同じ感想を漏らすはず。ここまでの狂気を持ったゲームをやれる機会はあまりないと思うので、ぜひともネタバレなどを受けずに『HUNDRED LINE』をプレイしていただきたいです。

そんな本作の発売日は2025年4月24日。一足先にクリアした筆者としては、世界中から100を超える悲鳴が聞こえるその日を楽しみに待とうと思います。