まずは南澤氏から、人間の触覚についての説明が行われました。触覚(Haptics)は髪の毛から足の先まで全てに存在し、全身性の感覚と言えますが、人間は「感覚を入力して運動を出力する」ことによってセカイと相互作用するため、インプット部分をハックすることで世界との関わり方を変えていくことが、触覚デザインのコンセプトだと語られました。

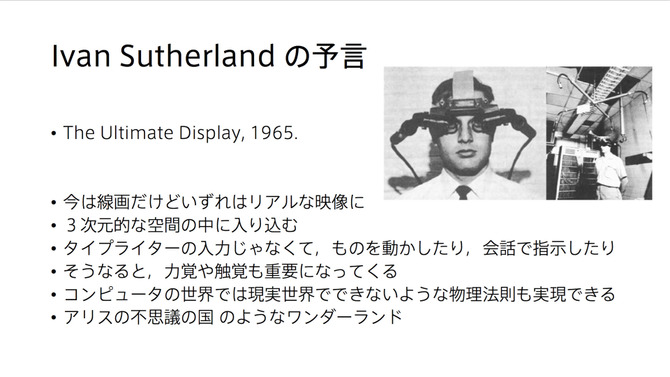

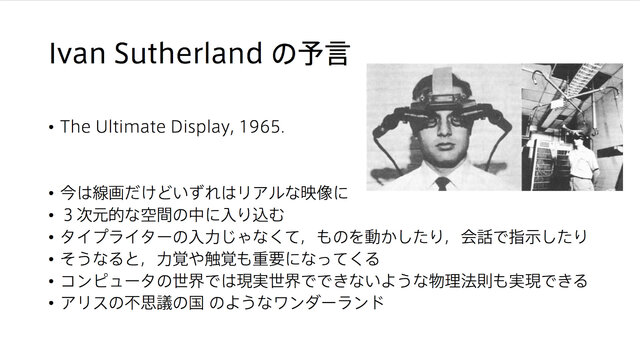

こういった研究の先駆けとなったのは「The Sword of Damocles-Ivan E.Sutherland(1968)」。これは視覚という感覚の入力をハックすることで“別の世界にいると認識させる”という内容で、VRの元祖とも言える研究となっています。Ivan R.Sutherlandの予言として以下スライドの4つが示されており、これらを実現していくことが重要だと南澤氏は語ります。

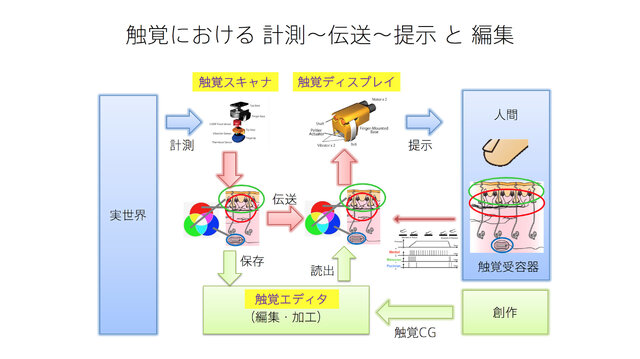

触覚の再現技術について

色を表現するのであれば、現実世界の物体をカメラで撮影することで、センサーを経由して色情報にし、これを画面に投影するということになります。人間の目にはRGBそれぞれを判別する器官があるため、これを再現している形になりますが、触覚の場合も同様のアプローチで研究が進んでいます。

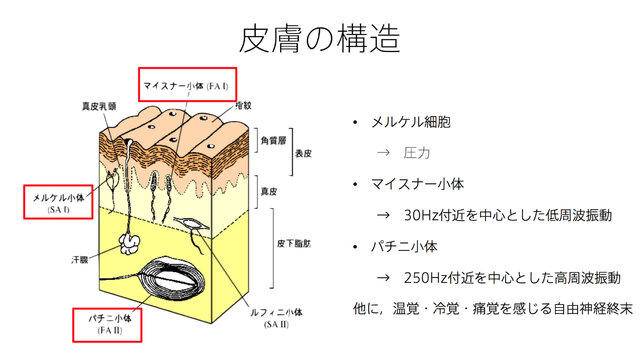

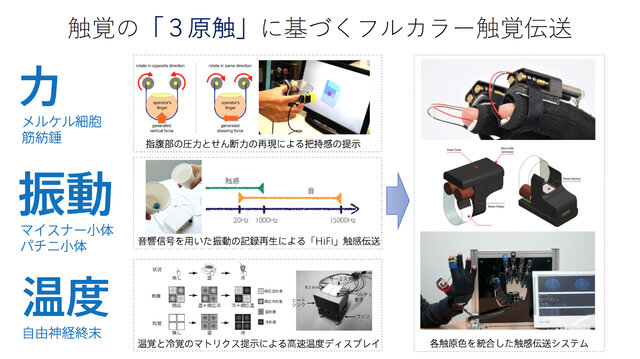

「人間の皮膚のあらゆるところに触覚センサーが入っており、このセンサーを真似すれば実世界の触覚をコンピューター上で再現して人に伝えられるだろうと考えられています(南澤氏)」。人間の皮膚にはメルケル細胞、マイスナー小体、パチニ小体というそれぞれ圧力、表面の振動、衝突を感じるセンサー(感覚細胞)があり、他にも温度の高低、痛みを知覚させる細胞が存在しています。

また、ペンフィールドのホムンクルスで示されるように、人間が感覚をどう感じているか?という部分については、唇と手の感覚に脳のリソースが大きく使われており、運動についても言葉を発する口と手の動きに同じく脳のリソースが大きく使われています。

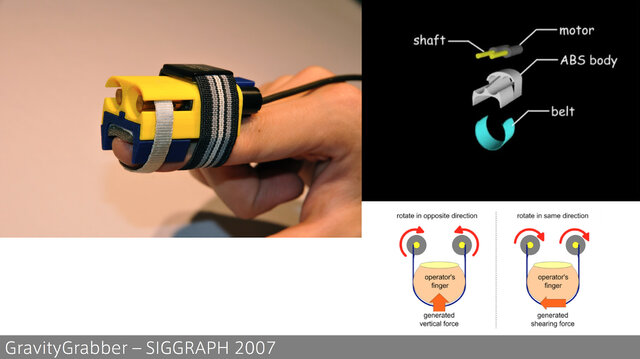

1990年初頭の第一次VRブームの際には装着型、据え置き型として触覚ディスプレイが既に多く発売されていましたが、これらはほぼ普及しないまま姿を消してしまいました。その理由は高価かつ、触覚をレンダリングする工数がかかりすぎるためであり、南澤氏はこの経緯をもって指にはめるリング状のデバイス「Gravity Grabber(2007)」を制作、これを応用したグローブ型のデバイスも開発してきました。

現在は90年代の「真面目に物理現象を再現しようとしていた」手法から、最小限の入力で人間の知覚をハックするというコンセプトにシフトしています。中でもキーワードとして挙がったのは、「知覚的に透明なインターフェイス」(触覚を表現するためのグローブをはめていると、その重さや締め付けがノイズとして働くため、なるべく触覚を妨害しない透明なインターフェイス)を用いる必要があるとのこと。

同様のコンセプトで作られたのが「TECHTILE toolkit (テクタイルツールキット)」。講演では紙コップを介して他人の触覚を知覚できるというデモ映像が再生され、「(触覚自体を再現可能な状態で保存して)映像と一緒に出力すればビデオに触覚を入れ込むこともできます。こうすることで触覚のデザインができるようになっています」と説明されました。その他にもThermo Reality=振動だけでなく温度を感じさせる技術も存在し、今後は触覚をフルカラー伝送できるような仕組みが整ってくるだろうと見込まれています。

こうした考え方をゲームに活用した事例として、2015年の夏頃から水口哲也氏と共同開発が行われた「Rez Infinite」のシナスタジアスーツが挙げられました。

最初は研究室の中でアクチュエータを身体に当ててプロトタイピングを行っており、敵に撃たれた時はこういう感覚、プロップにあたった時はこういう感覚など、水口氏とミーティングしながら作っていったものの、「我々は触覚を言葉に表す術を知らないんです。サウンドクリエイターと同じで、ガシャンなのか、ガシャーンなのか、ガシャンッなのかで全部違うんです。だから、ゲーム内のモーションとすり合わせをしながら、どうしたらそれに合うのか?を考えていくことが大切でした」と、共通言語の少なさに苦心したそうです。

南澤氏はこれまで「デバイスを作る、テクノロジーを作る」というエンジニアリングがメインの仕事でしたが、現在はこれらを用いて新たな体験を産んでいく取り組みを行っています。

また、「触覚の価値」に対しては、1.環境を知覚する、2.行動を制御する、3.共感を生み出すという3つが存在すると説明されました。「映像の中で誰かが撃たれていても、それは自分の体験ではありません。ただ、キャラクターが撃たれた瞬間に自分にも撃たれた感覚があったら”これは自分の体験だったんだ”という実感があるはずです。つまり、何人称なのかを決めるのも触感です。また、握手をしただけで親しみを感じるなど、人の感情にファンクションもあります(南澤氏)」。

触覚による人の共感と実感を作り出すことによって、ゲームでの体験を高めて行きたいと前半部分を締めくくりました。

後半は川口氏が登壇し、Haptics Designのアプローチの仕方について説明が行われました。2018年現在のゲームコントローラーで可能なことは単純な振動にとどまり、物理刺激の完璧な再現は不可能であるため、デフォルメした振動によって脳を騙すことが重要と説明する川口氏ですが、キーワードとして挙げられたのが「マルチモーダル」です。

講演内では果汁0%のジュースを題材に、「見た目の色や香りでみかん味やぶどう味などと認識している」とし、複数の要素が絡み合って人間は物事を判断していることが示されました。

「基本的には、ユーザーの動作に合わせたフィードバックがあれば良く、映像や音にタイミングをぴったり合わせて刺激を与えるのが大切です。また、コンテクスト(文脈)も大切です。いきなり振動しても単なるブルブルにしか感じないので、例えば銃で撃たれるシーンがあった時、目の前に銃を持った人が来て、構えて、引き金を引くーーーなど、そこに至るコンテクストがなければ、”撃たれた実感”は湧きません。逆に、これらのお膳立てを行うとチープな触覚提示でも脳を誤魔化す事が可能です」と述べる川口氏。マルチモーダル、コンテクスト、タイミングの3要素が重要であると解説しました。

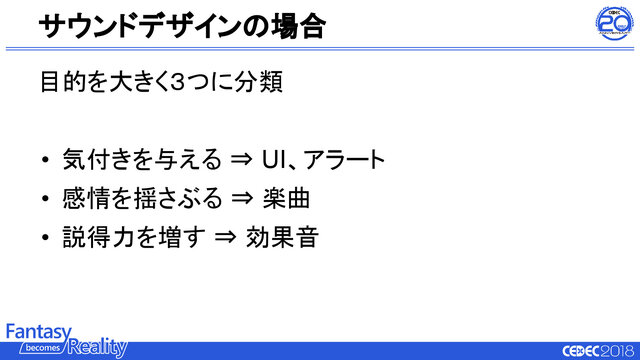

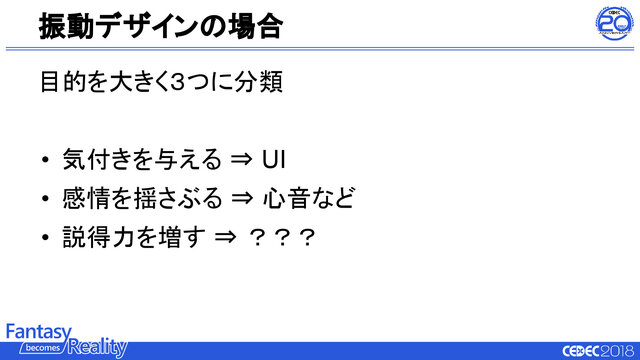

また、ゲームの中で振動をデザインする際のポイントは「気付きを与えるもの」、「感情を揺さぶるもの」、「説得力を増すもの」とし、サウンドデザインと触覚デザインを比較して説明が行われました。

サウンド屋が振動をデザインするメリットは、どちらも時間軸を持った演出であり、メリハリの付け方が似ている点が挙げられた他、存在しない体験に対する演出に慣れている(=宇宙空間での爆発など、現実に即していない誇張した演出)点が重要だと語られました。音も空気振動である以上、音が慣れば振動が出る、その逆もしかりです。また、20msec以上のレイテンシーは体験を阻害するため、タイミング調整という意味でも親和性があります。

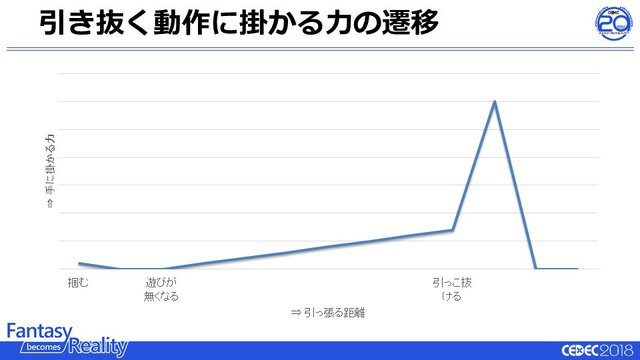

触覚デザインの具体例としては、「箱の中のものを掴んで取り出す」というシチュエーションが提示されました。通常はものを掴む時に振動させるのが一般的ですが、これでは単なるブルブルにとどまるため、取り出したという実感を与えるために「ぐぐーっと掴んで引っ張ったら引き抜けるようなデザインにすると良いのでは、と考えました。遊びがあるところは振動がないが、引っ張る距離が大きくなると振動が大きくなる、引っこ抜けた瞬間にピークがあるような触感を作った方が体験として面白いのではないか」と川口氏は語ります。

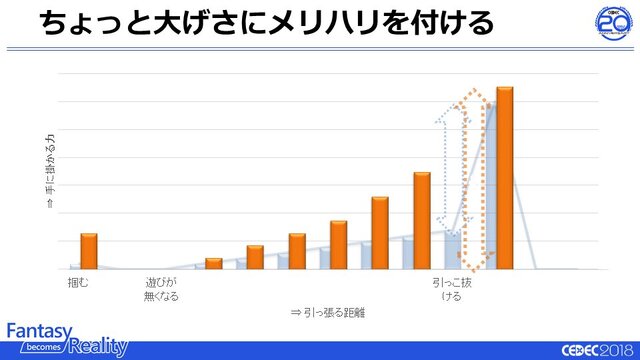

更に、サウンドデザイナー視点での演出としては、爆発の前に一瞬の静寂があるという頻出する演出のように、メリハリを付けるために一番大きなリアクションの直前に振動がゼロになるタイミングを作る、直後に最大の振動を与えることで印象づけを行う手法が挙げられました。従来のモーター式では突然振動を止めるのは難しかったものの、現在は技術が進歩して「いきなり止める」「いきなり最大出力」ができるようになっているため、ダイナミクスとメリハリを意識してデザインすることで、質の高い振動が作れるのではないかと説明されました。