プラチナゲームズで開発しているすべてのゲームの最終的な責任を持ち、製作の立上げから完成まで工程をコントロールして面白いゲームを作り出しているという稲葉氏。セッションでは、世界中で楽しめるアクションゲームを如何に産み出しているのかが語られました。

稲葉氏によると、アクションゲームはアウトプットに対する反応の集合だとしています。ゲームにおける敵の出現や攻撃される状況のことです。アクションゲームという言葉の能動的な印象とは逆に受動的もので、必ず先に何かが起こって、それに対して一定の時間内に対応するのがアクションゲームであると解説しています。

反対に、能動的で積極的なゲームジャンルは、何が起こるかわからない状況で自分の意志で何かを行い、その反応を体験するというインプット先行型であるアドベンチャーゲームやホラーゲームがその最たるものです。

アクションゲームは、一定の時間内に起こったことへの反応で、途切れることなく積み重ねることができるというのがアクションゲームスキルとなり、様々な状況が長い時間続いたり、要求する対応時間が極度に短かったりするものが難易度の高いハードなアクションゲームに当たります。続いて稲葉氏は、自身が手掛けるゲームについて、ユーザーによっては難しいというイメージを持っている人がいるが、先に述べたような難易度が高いアクションゲームの作り方はしていないと語りました。

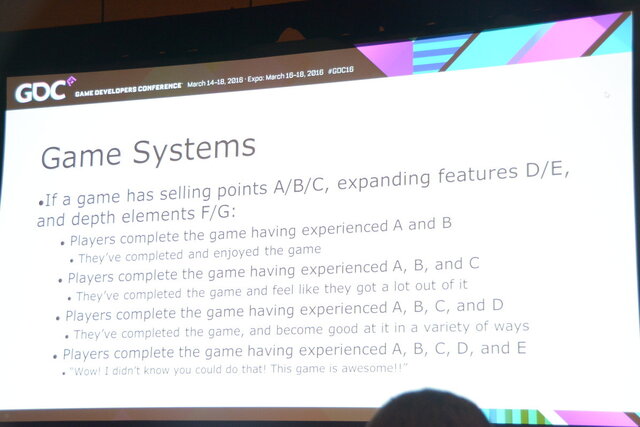

アクションゲームを構成する要素、つまりゲームシステムは、大きく「売り」「拡張性」「深み」に分けられます。「売り」は、『ベヨネッタ』の「ウィッチタイム」のようなゲームを定義づけるようなユニークなシステム。ただ、「売り」は3つくらいは必要で、1つだけでゲームを作ろうとすると大抵失敗するのだとか。「拡張性」は、武器やスキル増加、使用キャラのアンロックがそれに当たり、ユーザーは「拡張性」を味わうことで一直線の感覚でない横の広がりを感じ、プレイのモチベーションを得ることができ、「深み」はシステムを深く理解することで自分だけの遊びができるような要素となります。

システム設計の考え方では、「売り」がA/B/C、「拡張性」がD/E、「深み」がF/G、となる。

アクションゲームは基本的な部分を遊んだだけのプレイヤーにも十分な満足感を与えるために間口を広げる必要を強く意識しつつ、横の広がりや深さをちゃんと加えてクレイジーなプレイをするようなユーザーの要望にも応える必要があると語る稲葉氏。

ゲームの核となる「売り」について。アクションゲームにおいて、ゲームデザインで大事なのはプレイヤーにどんな能力を持たせようかというような「機能」を設計することではなく、状況の設計となります。アクションゲームは非常に受動的であるため、どのような状況にユーザーを巻き込み、そこで何をさせたいかという考えが一番大切で、このようなゲームデザインでは、一連の流れをビジュアルイメージで創造する能力が必要となってきます。また、アクションゲームの一番の売りとなる状況設計は文字で伝えることが難しいため、稲葉氏は文字ベースの企画書を書かないのだそうです。

ゲームデザインに関しては、プラチナゲームズではゲームデザインセクションですべて決めるのではなく、プログラマーやVFXアーティストといった他のセクションに「いい感じにしておいて」と大まかにふると、ゲームデザインセクションとは異なった味付けになっていきます。個性を楽しむこともゲーム作りで大切なことで、アクションゲームならではの「売り」にもなっていきます。さらに、それを推進していくことでスタッフのシチュエーション創造能力も鍛えられていくとしています。

シリーズものの注意点として、前作で確立した機能を少しだけパワーアップしたものにすると、わかりやすくプレゼン受けもよいものになりますが、それは根本的に間違っていると稲葉氏は述べます。最優先なのは状況の設計で、その上で新しい機能や能力を組み込むのは問題はないですが、そうでない場合が多いので自身もその落とし穴にはまらないように常に意識し続けていると語っています。

リプレイバリューとは何度も何度も遊べる仕組みのこと。無理矢理何度も遊ばせるのはゲームの本質とはかけ離れており、基本的にリプレイバリューは楽しいことにつながっていかなければならないのが大原則であるとしています。そしてプレイヤーのアクションゲームレベルの向上がすべてであるとのこと。先に述べているように、基本の部分だけをクリアしたユーザーにも極上の体験を味合わせなければならいため、次に何が来るのか予想がつかないシチュエーションに巻き込んで、次々に新しい体験をさせる。そうすると、その時のために作られたステージやギミックが必要になってくるといった贅沢な作り方になってくるのだそうです。それを一回味合わせるだけでなく、「深み」と「横の広がり」を全部を使いこなすことができれば、違った角度、違う遊びかたができるようになっていきます。

これまで語られてきた「状況」の中で活躍するのがゲームの「主人公」。稲葉氏は、純粋なアクションゲームであればあるほど個性豊かな主人公が必要になってくるとし、機能を優先して考えるのではなく、シチュエーションを活かすためにスーパーパワーをデザインするのだと先に述べていますが、その設定に説得力を持たせる個性付けをしたキャラクターが必要不可欠だと説明しています。

製作は、シチュエーションの創造(イメージボード)、「売り」となる機能の設計、最後にキャラクターデザインという順序に。ユーザーに何を体験させたいのかという核の部分と、キャラクターのアートデザインは直線状のものすごく強い関係にあるため、カスタマイズ可能なアバターシステムとアクションゲームは非常に相性が悪くなります。自分に似せるのでなく、ずば抜けた力をもつスーパーヒーローやヒロインへの変身願望を満たしてあげるのだという考え方が重要ということです。逆に、主人公以外の武器やアイテム、パートナーの成長要素がコアとなったRPG要素の強いゲームはアバターと相性が良いとされます。ドラゴンの成長要素が核となるプラチナゲームズが開発中のXbox One向けタイトル『Scalebound』では、主人公のドリューも個性的でいろんなアクションを繰り広げるという、ピュアなアクションとアクションRPGのいいとこどりになっていますが、これはディレクターの神谷氏による独自の味付けであるとのこと。

個性的なキャラクターを使った二転三転するハラハラドキドキの表現のストーリーは良いのですが、アクションゲームの本質の部分として必要になるのはストーリーラインではなく動機であるとしています。ピーチ姫がさらわれたから助けに行かなければ、というのがアクションゲームにおける究極のストーリーラインであるとし、次のシチュエーションに飛び込んでもらうための動機としてストーリーがあればよいのだそうです。シチュエーションAからB、BからCという風に、次のとんでもないシチュエーションに飛び込んでもらう動機付けであるのと、操作を続けていると指が疲れてくるので、疲れをほぐす時間になっていれば基本的に十分なのです。ストーリーから考えるアクションゲームは駄作になるので絶対にダメだと稲葉氏は主張していました。

2009年にWiiで発売された『マッドワールド』は、プレイヤーに非常に残虐な行為をさせるよう仕向けたゲームデザインに。残虐行為が動機であるとユーザーが自覚してしまうとゲームと自分自身に嫌悪感を抱いてしまうため、狂気の世界に浸りきる理由づけとなる独特のシナリオになっています。このゲームについて当時を振り返った稲葉氏は、会社を立ち上げたばかりで心がギスギスしていた表れであると冗談めかしていました。

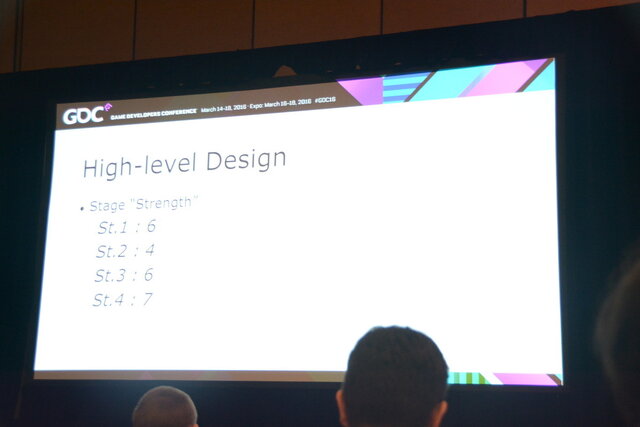

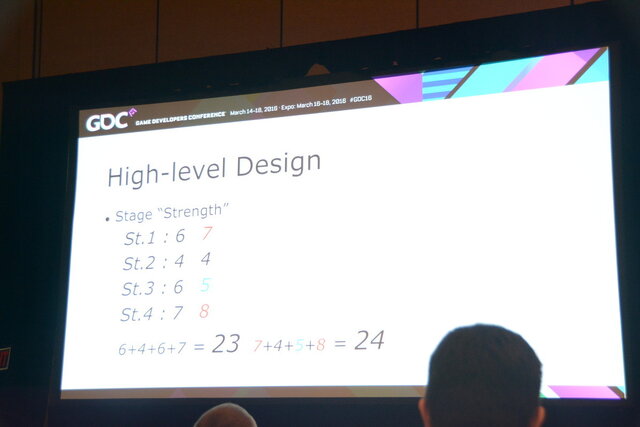

状況の設計、システムの設計、キャラクターの設計、ストーリー設計の組み立てについて。ここで、稲葉氏は従来の「レベルデザイン」という言葉でなく、特有の「ハイレベルデザイン」という言葉を用いて説明を行いました。「ハイレベルデザイン」はエリアやダンジョンといったミニマムな部分ではなく、ゲーム進行の大きな部分をユーザーに何を体験させたいかを考える作業のこと。

大まかな全体デザインにおいて、重要なのはステージ1の次にパワーアップしたステージ2といったように積み上げないこと。これが間違っているという二つの理由として、一つは単純な積み重ねだとユーザーは麻痺してしまうというところ。二つ目は、単純に疲れてしまうところ。刺激を積み重ね続け、その刺激に麻痺した後に疲れてしまった場合、そのゲームの印象は最悪なゲームだったというものになってしまいます。

そうならないためには、最初の1ステージ目に強い刺激、次のステージでユーザーを疲れさせないために刺激を少し落とし、次のステージは1ステージと同じ刺激の高さに。その次は1ステージより刺激を強くしていきます。

上記の流れを1から10で表すとこのようになる。

稲葉氏によると、ユーザーの体験はこの数値とは異なっていくとのこと。最初のステージは、ユーザーにとって初めての体験だらけとなり新鮮さという加点ポイントがつきます。2ステージ目で下げ、3ステージ目で1ステージ目と刺激を同じにしても、ユーザーの「なれ」によって3ステージ目の刺激の感覚は実際には下がっています。そして次のステージで1ステージ目よりも刺激が上げてテンポを作ると、その結果として4ステージ目のユーザーの感覚は逆に上がっていきます。

数値を製作コストに換算すると最初の数値は23になりますが、ユーザー感覚は24となります。このような調整を稲葉氏は「ハイレベルデザイン」と呼んでいます。

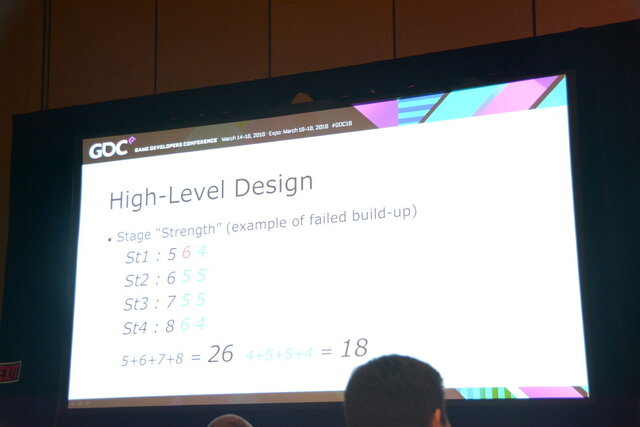

積み上げの失敗例として、一つずつ積み上げていくパターンを紹介。最初、ユーザーは新鮮さがあるためにポイントはあがりますが、次のステージではユーザーのなれにより刺激のレベルが変わらなくなり、ポイントが下がります。次のステージも刺激に大差がないので、同じ感覚でしか受け止められなってしまいます。「ため」が作れていないと、最終的にユーザーは疲れてしまうので評価は下がってしまします。

失敗例ではユーザー体験の数値はこのようになる。

5ステージあたりの大まかなデザインは、一度コントローラを置かせるのか、持ち続けてもらうかの分かれ目になるという。次のステージでもっと刺激を強めれば、いい意味で終盤まで駆け抜けることができるゲームになり、もっとプレイ時間が長いゲームなら、そこで刺激を下げてあげるとユーザーはいい印象でコントローラを置くことができるのだそうです。これはゲームやコンテンツによって変えたほうがいい部分となります。

海外で発売している『TRANSFORMERS DEVASTATION』について。このゲームは密度の濃さをユーザーに体験させ続けるという基本とは異なった製作方針をとっているのだと稲葉氏は語っています。刺激をきちんと積み上げ続けた上に、ユーザーの刺激の体感密度も上げるという極端なやり方です。ユーザー感覚の麻痺を防ぐ工夫をしつつ刺激を上げ続けるという結果を目指し、コントローラを置かせるデザインにはしてないのだそうです。そのため、人によっては『TRANSFORMERS DEVASTATION』はゲーム時間がものすごく短く感じたり、逆に密度の濃い感覚で長時間プレイしたと感じるプレイヤーもいるのだそうです。このやり方はあくまで応用であって、単純にマネをすると大けがをするとも。

以上が、GDCのセッションで稲葉氏が語ったアクションゲーム開発に必要な要素です。同氏によると、これらはアクションゲームのセオリーであると同時に、国を選ばず人が感じることであると述べています。さらに、感覚に直接訴えかけるアクションゲームは言葉や説明は基本的に不要であるとも。世界中にファンを持つプラチナゲームズのアクションゲームにかける哲学が垣間見れたセッションでした。