欧米の市場が拡大を続けており、かつ海外向けにゲームを提供することの物流コストが大幅に低下していることから、現地向けにゲームを最適化する「ローカライズ」、世界規模でゲームを設計する「グローカライズ」という言葉が注目度を増しています。

今年3月にサンフランシスコで開催されたGDCでは初めてローカライゼーションサミットが開催され、先日開催されたCEDECでも、注目のテーマとなっていました。そのような中で、IGDA日本にSIG-Glocalizationが立ち上がり、昨日第一回目の勉強会が開催されました。

|

| 多くの参加者が詰め掛けた |

SIG-Glocalizationは弊誌でも寄稿いただいているゲームジャーナリストの小野憲史氏を中心に、稲葉治彦氏(ナニカ)、エミリオ・ガジェコ氏(バースデイソング音楽出版)、長谷川亮一氏(セガ)、中村彰憲氏(立命館大学)といった面々が世話人になって運営されます。立教大学で開催された第一回勉強会では、「ゲームコンテンツの開発&海外配信販売とグローカリイゼイションの重要性について」と題して、ゲームアーツの井上小枝子氏が講演を行い、それに続いてラウンドテーブル形式で議論が行われました。

井上氏はワシントン大学を卒業後、国内外のゲームパブリッシャーでローカライズ、プロジェクトマネージャー、ライセンス営業などの業務を経験した後、2009年5月にゲームアーツに入社。同社では約10年ぶりの新作となった『Shadow Walker 影の少年と光の妖精』(Wiiウェア)の開発業務から、開発会社である同社がパブリッシャーとして海外配信する為の業務に携わりました。

|  |

| ゲームアーツ井上氏が講演 | 10のポイント |

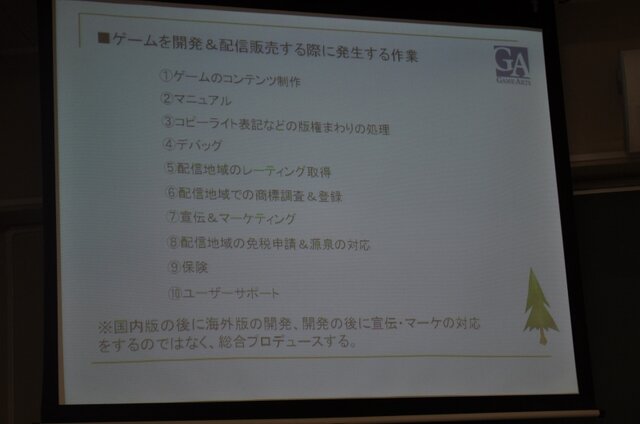

これまでの経験を基に、まず井上氏はゲームを開発、配信するに当たって必要な作業を10項目挙げました。そのうち、実に6項目はデベロッパーには求められない業務だったと言います。

ゲームの開発のみを専門に行うデベロッパーであれば、主要な作業はゲームの中身を制作するということに絞られます。一方でパブリッシャーとして販売する立場に立てば、いかにゲームを売るかという作業が大きくなります。それに付随して、各地域でのレーティングの取得、商標の調査、税務関係の対応、宣伝・マーケティングといった作業を開発と平行的に進めなくてはなりません。

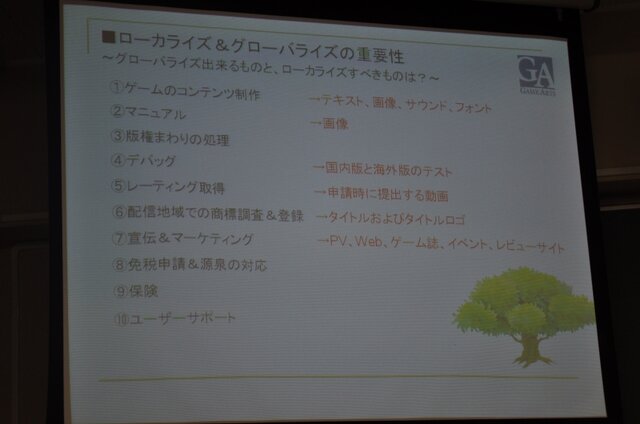

井上氏が特に強調したのは「国内版を開発した後に海外版の開発、宣伝・マーケティングをするのではなく、双方を総合プロデュース」することの重要性です。商標の如何によって付けられるタイトルにも影響し、タイトルが変わればロゴのクリエイティブも変わります。宣伝・マーケティングも当初から海外を意識していれば、素材を二重に制作したりといった手間が省けます。特に配信のゲームでは価格帯が低く、かけられる費用もパッケージタイトルとは異なるため「グローバライズ(各地域で同じにする)できるものと、ローカライズ(各地域ごとに変える)すべきものを的確に分けてコストを最小限にする」べきだということです。

|

| ローカライズできるもの、できないもの |

また、井上氏によれば、デベロッパーであったゲームアーツが自社タイトルに挑戦することで、作業の結果が明確に社内で配分されるようになる、思い入れを持って理想の形の商品を作ることができる、作り手も売り手の立場になって物作りをする意識ができたそうです。また、これは今後、受託のタイトルをするとしても大きな資産になるのではないかということです。そして、斬新なアイデアを実現するには、配信というのは良いプラットフォームで、ぜひ挑戦して欲しいと語りました。

その後のラウンドテーブルでは井上氏の講演を受けながら多岐に渡る議論が行われました。

議論の一つはゲームタイトルに関してです。井上氏が担当した作品の一つである『Shadow Walker 影の少年と光の妖精』は、海外向けには『The Magic Obelisk』というタイトルでリリースが予定されています。これは商標の問題ではなく、純粋にマーケティングの観点からの変更だったそうです。井上氏によれば"Shadow Walker"は米国だと、"(人目につかないように)逃げ回っている"ような捉え方をされそうな言葉で、ホラーやサスペンスにつけそうなタイトルであり、実際の作品の見た目や内容に相応しくなかったそうです。その一方で当初からタイトルに親しんでいる開発チームには、そのままのタイトルで海外も発売したいという思いが強かったようです。「どう折り合いをつけたのか?」と参加者から質問が出ましたが、その答えは「タイトルほど表に露出せず、セールスへの影響が少ないメインキャラクターの名前は日本版そのままで譲った」ということでした。また、井上氏はローカライズ担当者も開発チームの外で仕事をするのではなく、開発チームの中で普段からコミュニケーションを取る必要があると指摘していました。

盛り上がりを見せたのは「海外の嗜好をどう知るか」というテーマです。身近な外国人に意見を聞いて済ませてしまうという意見が多く出ました。ある開発会社では日本在住の外国人を雇ったり、現地にコンサルタントを雇っていたりするそうです。また、調査会社を使ってリサーチを行っているという話もありました。調査会社を使うメリットとしては、確かな数字として返ってくるので判断材料になりやすく、クライアントであるパブリッシャーの説得もし易いということでした。一方で、立命館の中村氏は「調査会社を使えば最大公約数になりやすい。ポケモンは調査をしていれば全く変わったものになっていたはず」とも指摘していました。ある参加者は「最近は日本版をそのまま出してみて、意外と成功したりしている」とも話していました。

別の角度からは「いかに海外向けのタイトルでも、"マッチョなハゲのキャラは描きたくない"というデザイナーも出てくる」というコメントや、フロムソフトウェアの三宅氏からは「ロボットは日本人にとっては人の乗るロボット、でも外国人にとっては自立型のロボット」という感性の違う市場を目指す難しさの指摘もありました。ある参加者は「IGNやKotakuのレビューを見て、自分の感性とどう違うか確かめている」と話していました。「日本人の嗜好を知るのも難しいのに、海外なんて…」というコメントもあり、これは永遠の課題のようです。

より実務的なレベルでの議論では、日本から海外に向けて発売する際には、日本語から英語に翻訳し、英語版をベースに各国語版を開発するのが基本になりますが、日本語を英語にする際に、多くのエッセンスが抜け落ちてしまうという指摘がありました。それが「ドイツ語やフランス語になる段階には目も当てられない状態に」ということです。そのためには、翻訳用の日本語には、わざと英語にしやすい平易な日本語にしておいて、日本語版にはそれをベースに膨らませたテキストを用意するという取り組みや、本文だけを翻訳するのではなく、きちんとト書きも翻訳することで言葉が劣化していくことを防ぐのがいい、といった意見がありました。

後半ではボイスを各国語版に翻訳するには膨大なコストがかかるという指摘がありました。井上氏は再度『Shadow Walker 影の少年と光の妖精』を例に挙げ、同作品でのキャラクターのボイスは「もやもや語」になっていると説明しました。「もやもや語」は何と言ってるか分からない言葉で喋らせるもので、『どうぶつの森』や『ICO』などが挙げられます。ある参加者からは「もやもや語」はアイヌ語やギリシャ語などの響きがきれいでマイナーな言語をベースに作るのがいいのではないか、というアドバイスがありました。ただし、どちらも理解する人はいるので、内容については注意する必要がありそうです。

約2時間という限られた時間でしたが、議論は多いに盛り上がり、今後につながるものになったのではないでしょうか。SIG-Glocalizationでは今後も隔月のペースでテーマを設けて勉強会を開催していくということですので、ご興味のある方はぜひ次回をお楽しみに。