6月24日に全12話の放送を終えたアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」。本作は、1979年から1980年にかけて放送されたアニメ「機動戦士ガンダム」で描かれた世界設定を下敷きに、そこから分化・発展していった歴史の「IF」(もしも)を描いたことで話題を呼びました。

さて、そんな「GQuuuuuuX」の劇場先行公開時からしばらくの間、一部の視聴者がしきりに「ギレンの野望」というゲームを用いて本作のことを語っていたのを見たことがないでしょうか?

もしかしたら、そんなゲームがあったことすら知らないという方もいるかもしれません。

今回はそんな「機動戦士ガンダム ギレンの野望」シリーズについて、本作がどんな楽しみ方をプレイヤーにもたらしたのか、そしてなぜ「GQuuuuuuX」と並んで語られるのか、その理由とともに述べていきます。

「ギレンの野望」シリーズとは?

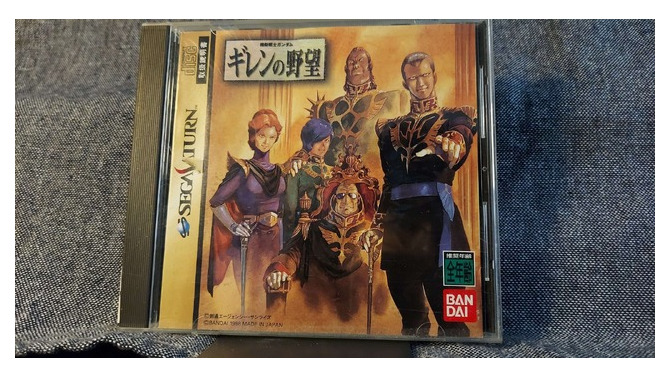

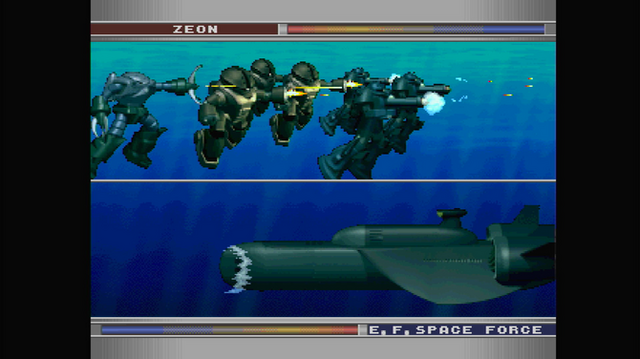

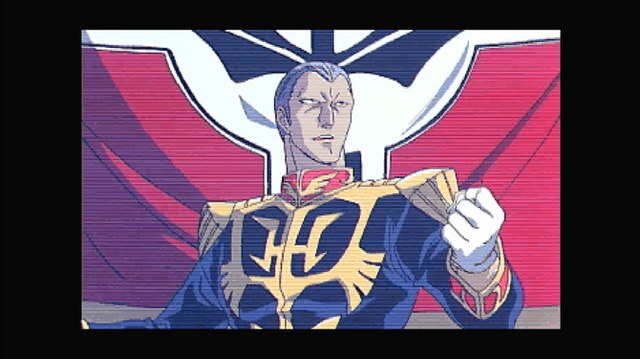

本シリーズ最初の作品、『機動戦士ガンダム ギレンの野望』は1998年4月9日にセガサターンでリリースされました。その内容は、ジオン軍総帥ギレン・ザビ、あるいは地球連邦軍大将レビルのいずれかを選んで陣営を率い、最終的に自軍を勝利へ導くことを目的とした戦略シミュレーションゲームです。以後、シリーズは続き2011年8月25日に発売された『新ギレンの野望』(プレイステーション・ポータブル用ソフト)が最終作となっています。

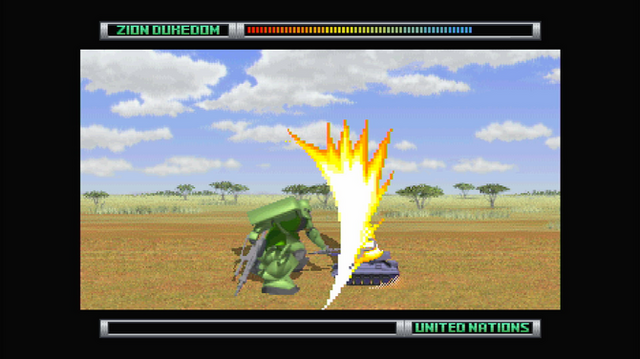

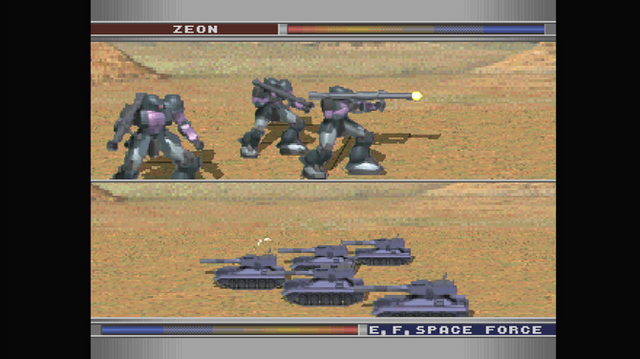

「ガンダム」シリーズには戦記物としての側面もあるため、戦略シミュレーションというジャンルは以前からアナログ/デジタル問わずゲーム化する際にに採用されやすい題材でした。それらビデオゲームでの「ガンダム」のシミュレーションがステージクリア型であったり局地的な戦場を描くものが多いなか、『ギレンの野望』は宇宙と地球全体を舞台とし、その時代設定を一年戦争(後の作品ではその後まで)としています。

本作には開発拠点での兵器の開発・生産を行うといった本格的なウォーシミュレーション然とした要素が導入されています。こうした要素自体は「SDガンダム ガチャポン戦士」シリーズといった古くからの「ガンダム」シミュレーションゲームから変わらず取り入れられているものですが、デフォルメされた等身ではない、見た目にも重厚な雰囲気を持った『ギレンの野望』は、より「大人向け」な印象を感じさせます。また、外交や演説といった政治面を表現したコマンドが用意されていたことも、「ガンダム」のゲームとしてはエポックメイキングな点でした。

それでは、ここからはなぜ本作と「GQuuuuuuX」が並び語られていたのかを考えていきます。

「機動戦士ガンダム」における一年戦争のIF・架空戦記を描く

アニメ「機動戦士ガンダム」の視聴者は主人公のアムロ・レイや仲間たちといったミクロな視点を通して、彼らが巻き込まれ戦った地球連邦対ジオンの一年戦争を見届ける作品でした。そして、戦争の結末としては連邦の勝利で幕を下ろします。

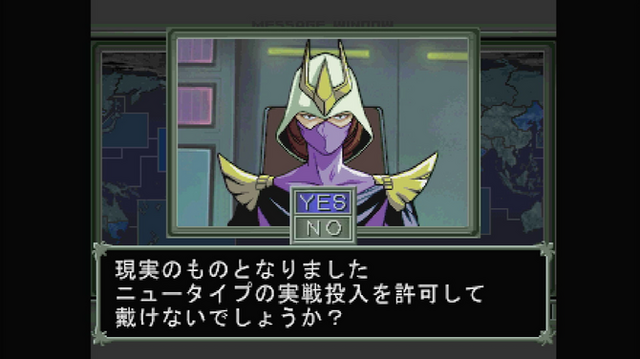

一方、『ギレンの野望』はそれを転倒させ、プレイヤーを総帥や将軍といった大状況を見通せるマクロな立場に置いています。こうした一年戦争の采配を振るうという立場は、コントロール可能なメディアであるゲームと相性が良く、結末や過程も複数に分かれます。

先述の通り、本作ではジオン軍と連邦軍どちらも選んでプレイできますが、それでも本作のタイトルが「ギレン」の名を冠すのは「もしもジオンが勝利していたら」という、ファンの持つ想像への欲望を強く喚起させるからにほかなりません。

「GQuuuuuuX」はジオンが勝利する一年戦争とその後を描くアニメでしたが、その勝利に貢献したのがジオンのエースパイロットであるシャア・アズナブルが登場する「赤いガンダム」です。これと同様に、ジオンの勝利を目指せる『ギレンの野望』にも「キャスバル専用ガンダム」というゲームオリジナルの真っ赤なガンダムが登場します。

こうした「ジオン勝利」や「もしも」そして「赤いガンダム」といったトピックは、本作をプレイした「GQuuuuuuX」視聴者にとって、否応なしに重ならざるを得ないものでした。SNS上で『ギレンの野望』のことを話す人々が見受けられたのはそのためです。

ミッシングリンク―歴史・設定の穴を埋める想像力

そしてこのような想像力こそが「ガンダム」シリーズが継続していくための糧となり、またそこにはファン側がこのシリーズに対して積極的に活動し、歴史を作ってきたという経緯も見逃せません。

「機動戦士ガンダム」で描かれていなかった設定の多くは、アニメ関係者も関わる同人誌に端を発した書籍「GUNDAM CENTURY」(月刊OUT増刊/みのり書房)を筆頭に、いわば半公式・半ファンベース的に形づくられてきた面があります。そして以後、こうしたアニメ本編になかった歴史や設定の穴を“ミッシングリンク”として埋めたり、解釈していくことがひとつの遊びとして定着したのです。

たとえば「あのモビルスーツ(ロボット)の開発には試作機があったに違いない」「この人物の戦果の陰には別の要因があったはずだ」「時期的にこの作戦にはこの人物が関わっていてもおかしくない」……といった具合に描かれていない設定を用いた設定遊びが繰り返されてきました。

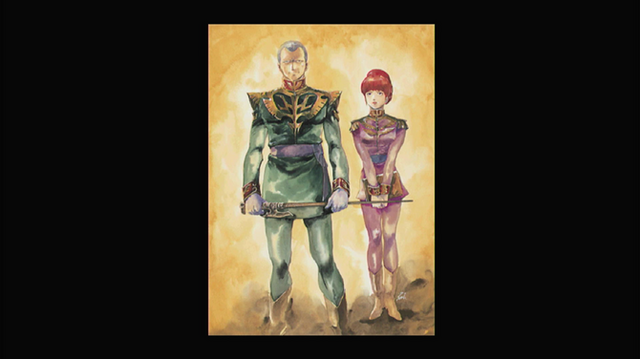

やがて、このような遊びから採用された作中設定や人物たちは事実上公式化、商品・作品化を果たし、プラモデルや小説、コミック、ゲームなど複数の媒体にまたがって取り入れられていきました。『ギレンの野望』は当時既に20年弱に渡って蓄積されてきた、そうした半公式的な設定群をゲームに落とし込み、統合させたゲームだったといえます。本作は、アニメで描かれなかった歴史、設定、人物といったものが一堂に会し、それらがアニメ本編と交わる舞台としての機能を果たしたのです。

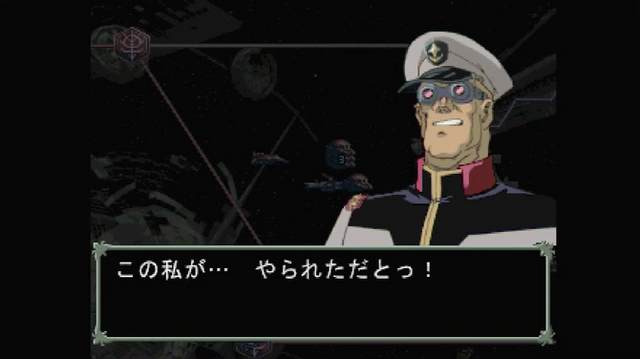

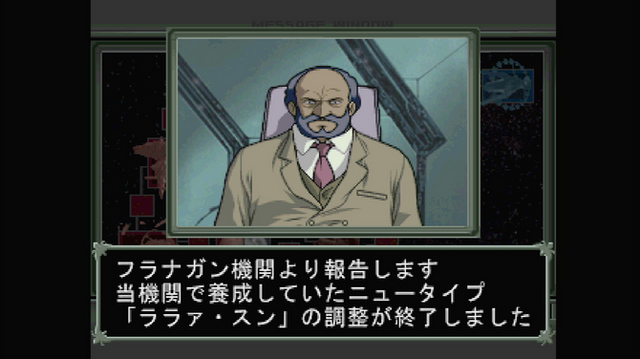

ゲーム内のこととはいえ、登場する機体が動き、「機動戦士ガンダム」には存在しなかったキャラクターが新規作画のムービーで登場し、戦闘時にボイス付きで喋るといったことは、これまでファンが抱いてきた想像をより強固に補完する事件だったといえます。なぜならある時期までは「映像化されたものが公式」という風潮がファンの間に根強く存在したからです。

実際のところ「ガンダム」作品に公式/非公式や正史/非正史についての明文化された線引きは存在しないと言っていいのですが、本作にそうした設定が映像として登場したことは、ある種半公式だったものが公式になるような感覚をファンが得られた瞬間だったといえます。

「GQuuuuuuX」の世界で、「ガンダム」の人物や兵器の立ち位置がどう変わり、どこに当てはまるのかという話題がネット上で繰り広げられましたが、これもミッシングリンクを埋める遊びです。そして、ある種正史的なものと非正史的なものが交り合うという点も、本作と「GQuuuuuuX」が並び語られる要因なのでしょう。

戦略シミュレーション上に再現される想像のジオラマ

これまで述べたような歴史のIFやミッシングリンクを長らく担ってきたものとして、「ガンダム」のプラモデル、通称「ガンプラ」の存在は小さくありません。ガンプラはアニメ放映終了後の1980年代に「ガンプラブーム」を巻き起こし、社会現象となりました。

やがてアニメ本編に登場しないモビルスーツまでプラモデル化され、バリエーション機体を展開する「MSV(モビルスーツバリエーション)」と呼ばれるシリーズへと発展していきます。この企画はモビルスーツだけでなく、「MSV」オリジナルのキャラクターを生み出し、前述したように複数の媒体で展開されていくこととなりました。

もちろん、『ギレンの野望』にも「MSV」出身のモビルスーツやキャラクターたちが数多く登場しています。元来、戦略シミュレーションというジャンルにはジオラマ的な発想がありますが、こうしたガンプラ由来の機体や人物を用いて戦略シミュレーションをプレイするという行為は、あたかもジオラマの世界に浸るような感覚をプレイヤーに与えてくれます。

ジオラマの世界を創作することは、必ずしも劇中の再現をすることだけが目的ではありません。もしかしたらありえたかもしれない想像上の光景を目の前に現出させるのも、ジオラマのひとつの形です。そうした意味において「ギレンの野望」シリーズは、一年戦争に起こりうる「ひとコマ」を作り出せる、ガンダムファンにとって恰好のジオラマだったといえます。

「ギレンの野望」とは「あなたの夢」だ

今まで挙げてきた例を見れば、「GQuuuuuuX」に対して視聴者が『ギレンの野望』を見出してしまう一端が分かるのではないでしょうか。

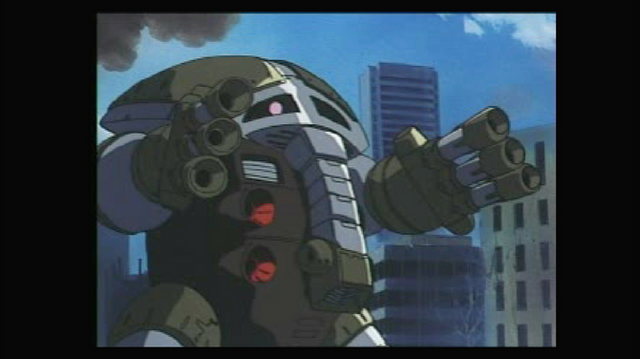

たとえば、アニメでは量産の叶わなかったモビルアーマー「ビグ・ザム」を量産したり、ララァ・スンとシャアをともに生存させてみたり、原作では退場してしまったシャリア・ブルを活躍させてみたり……と、こうした「GQuuuuuuX」を彷彿とさせるようなプレイも本作は可能なのです。

また本作は、単に戦争や政治のシミュレーションを楽しむだけでなく、ある程度のストーリー性や歴史の流れが担保されているという特長があります。一部の登場人物はある程度原作に沿った理念で行動するよう設定されており、プレイヤーが作戦実行や兵器開発といった決断を行う過程で、その身の振り方が変わることがあります。それらが自軍の状況を左右する因子となり、特定のイベント発生やムービーシーンの条件になります。

そしてゲームをさらに進めれば、「機動戦士ガンダム」のみならず、続編の「機動戦士Zガンダム」の要素までもが本来の歴史の流れに先んじて登場します。これはのちのシリーズで「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」などのより先の時代までその射程に入ることとなり、さらに長大な歴史のIFが楽しめました。

こうした一年戦争からパラレルワールドのように分化・発展していく様は、まさしく「GQuuuuuuX」で描かれたジオン勝利後の宇宙世紀0085年の姿と重なるものとして捉えられます。

プレイヤーの判断がキャラクターに影響し、全体にうねりが生じる、そしてひとつの歴史がゲーム上で形作られていく……こうした歴史のダイナミズムを感じ取れることこそ「ギレンの野望」最大の醍醐味でした。「ガンダム」視聴者の多くが抱いてきた長年の夢想は、1998年の『ギレンの野望』を機にひとつの形に統合され、プレイヤーとなったファンの誰もが「自分だけの正史」を生成できるようになったのです。

一方で「GQuuuuuuX」は、こうした夢想の実現を描くことを通じて、「ガンダム」シリーズの発展過程で繰り返されてきた、受け取る側と創作する側の再帰的な関係に対する自己言及を行った作品だといえます。そうした関係の象徴ともいえる「ギレンの野望」は、「GQuuuuuuX」を通して参照されることはあっても、同じテーマを持った作品ではありません。

思えば、2025年に配信を開始したスマートデバイス向けシミュレーションゲーム『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』では、アニメ放映中毎週のように「GQuuuuuuX」のキャラやユニットが配布されていました。『ギレンの野望』と『SDガンダム ジージェネレーション』は、第1作が同年にリリースされたガンダムの戦略シミュレーションという点で、いわば双子のような存在です。

ですが片や10年以上音沙汰の無い「ギレンの野望」はもう終わってしまったのでしょうか?

否、始まりなのだ!

しかしながら、「GQuuuuuuX」はひとつの現象として、これまでになく「ガンダム」シリーズを知らないあるいは興味の無かったファン層を取り込んだように思います。そうした人々はアニメ終盤を観ている最中、おそらくこう思っていたのではないでしょうか。「ギレンって誰よ?」と。

「GQuuuuuuX」というアニメ作品成立の背景に、宇宙世紀「ガンダム」シリーズからの引用は欠かせないものでした。しかし「GQuuuuuuX」で「ガンダム」に触れ、想像力を働かせている新たなファンたちは、そうした蓄積とはまったく異なる位置からこのアニメ作品を受け入れたはずです。

惜しくもギレンは、「GQuuuuuuX」本編においてすぐ退場してしまいました。そのためギレンの人物像や、彼が何を成し遂げたかったのかわからずじまいで気になったという視聴者も少なくないのではないでしょうか。

だから今度はきっと「GQuuuuuuX」世界のギレンが成し遂げられなかった野望を果たす、そんな「ギレンの野望」なんてどうでしょうか。そうすれば「GQuuuuuuX」のギレンが何をしたかったのか理解が深まるのでは?

もしも彼が生きていたら地球環境はどうなっただろうか、ギャンやビグ・ザムがもっと量産されていれば勝てたのだろうか、キシリア・ザビと和解できる瞬間はなかったのか、いやむしろ今度は連邦が勝利する未来、たとえば「バスクの野望」とか……こうして際限なく広がり続ける夢を醒ますためにも、いまこそ「ギレンの野望」が必要なのかもしれません。