ニンテンドースイッチのコントローラーに、リング上のアタッチメントを組み合わせ、どんなゲームプレイをするかというとフィットネス。昨年リリースされた『リングフィット アドベンチャー』はそんな仕掛けによるゲームデザインを特徴としていました。

ゲームとして楽しめるだけではなく「痩せた!」、「身体が引き締まった」というプレイヤーの口コミによってヒットを記録。いまだに注目を集めているタイトルです。

ところが開発は決して簡単ではなかったようです。企画段階の頭の中で「面白くなるかも」と考えたゲームが、実際に開発に着手したところで「そもそものコンセプトが破綻していた」と気づく。ゲーム開発で少なくないであろう壁にぶつかっていました。

そう、キツい運動を乗り越え楽しくゲームプレイさせる本作は、開発の時点で「実はゲームとフィットネスは混ざらない」というゲームコンセプトのキツい破綻に出くわし、そこをなあなあにせずに乗り越えていたのです。

今回のCEDEC 2020にて、本作のプロデューサーである河本浩一氏とディレクターの松永浩志氏が登壇。「『リングフィット アドベンチャー』~混ぜるな危険! ゲームとフィットネスを両立させるゲームデザイン~」のセッションを行い、制作の裏側について明かしました。

そこには開発途中でコンセプトの破綻にぶつかりながらも、見事に乗り越えて傑作を生み出すドラマティックな内容が読み取れました。

「年を取って健康のために運動しなきゃ!はわかってる。でも動かしたくない!」

さて『リングフィット アドベンチャー』といえば、個性的な専用アタッチメント “リングコン ”を使って、ファンタジー世界を冒険するフィットネスのゲームでしょう。

あらためてですが、なぜビデオゲームにフィットネスを混ぜたのでしょうか? そこには、プロデューサーである河本氏自らのエピソードが企画に大きく関係していました。

河本氏は、年齢を重ねるにつれ、健康体ではなくなってきているのに対して「体を動かさないとまずい、それはわかっている」と語ります。しかし「体育が嫌い」、「やっぱり動かしたくはない」と運動する苦痛を強調。これを何とかできないか悩んでいたといいます。

そこで考えたのがビデオゲームに運動を混ぜることでした。河本氏はこれまでのキャリアで別々のジャンルを混ぜるゲームを企画してきた経験を持っています。ファミコン初期のゲームに落ちものパズルを混ぜた『メイド イン ワリオ』や、川島隆太氏の「脳を鍛える」書籍のシリーズと『どうぶつの森+』を混ぜて『脳を鍛える大人のDSトレーニング』を生み出してきました。

そんな自身の状況やゲーム開発経験をもとに、今回は「ゲームとフィットネスを混ぜること」を企画。過去にも大ヒット作の『Wii Fit』もあったため、今回は新要素にRPG性を導入することを考えました。

RPGの利点は、プレイヤーにゲームプレイした経験が蓄積されることです。やったことは経験値となり、それによってレベルアップがあったり、ゲームを進めればストーリーの変化もあったりと、プレイヤーの気を引ける要素が多いからです。

こうして企画が固まり、本格的に開発へと乗り出します。この時点での河本氏は、まだ「甘い考えだった……」と考える余地はありませんでした。

「じゃあRPGをつなぎに、ゲームとフィットネスを混ぜてみよう!」

河本氏の依頼を受けた、ディレクターの松永氏はまず「ゲームとフィットネスをどうやって混ぜていこう?」と考えます。

松永氏は、かつて『Wii Fit』シリーズのディレクターを経験していました。その時点でフィットネスを扱っていたものの、『リングフィット アドベンチャー』の企画には新しい切り口のゲームに魅力を感じ、参加に至ったそうです。

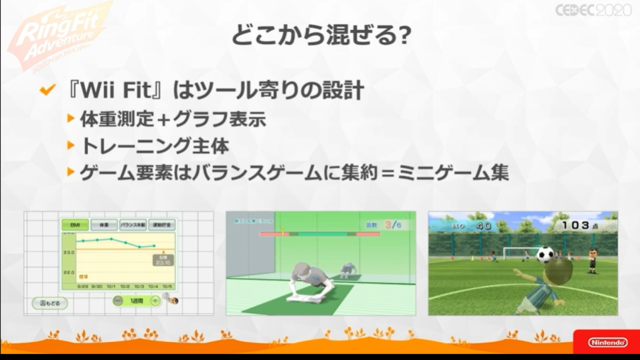

あらためて、『Wii Fit』ではどんなふうにゲームでフィットネスを扱っていたのでしょうか?

本作は体重を測定したり、重心設定によって身体そのものをコントローラーにしたりするのが特徴のゲームでした。フィットネスによって、日々の体重の管理をグラフで確認できるものだったのですが、あくまでツール寄りの設計でした。ゲームとしてはバランスゲームによるミニゲームに集約されており、いわばツールのサブ要素としてゲームが使われていた形です。

そんな『Wii Fit』を踏まえ、『リングフィット アドベンチャー』では新要素としてRPGを加えることで、ゲームをメインにフィットネスを混ぜていくデザインを目指します。しかし松永氏は「初めてのことで、どこから手を付けるか」について考えていったそうです。

まず思いついたのは「RPGのキャラクター操作を、そのまま運動に置き換えるのはどうか」でした。たとえばフィールドの移動はスティックによってキャラを操作させますが、これをジョギングに置き換えるというアイディアです。

戦闘もコマンドで「こうげき」を選択するのではなく、両手でパンチさせることに置き換えます。この時点ではJoy-Con2本持ちの操作を想定した、シンプルなスタイルでした。

ゲームシステムは基本的にRPGの流れそのもの。フィールド移動で敵と遭遇したら、ターンバトルをする。その流れをすべてジョギングやボクササイズに置き換え、レベルアップによって、より強い敵を倒せるようにすることでプレイヤーの興味を引き、フィットネスを続けさせる予定でした。

当初は目的地をマップ設定し、移動するときは実際にジョギングで移動。エンカウントすると実際にパンチして闘うするものでした。消費カロリー計算によって経験値が決まる形式だったそうです。

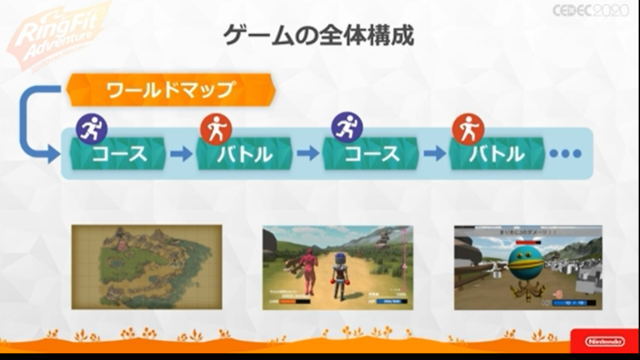

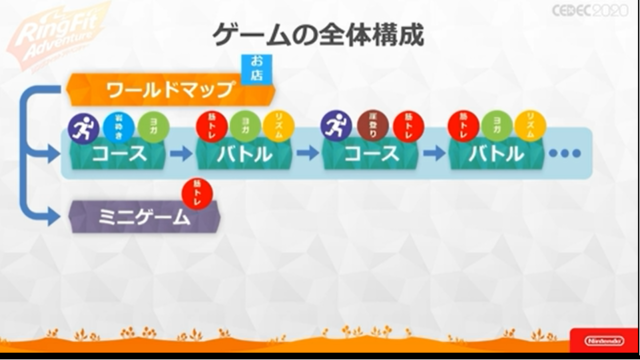

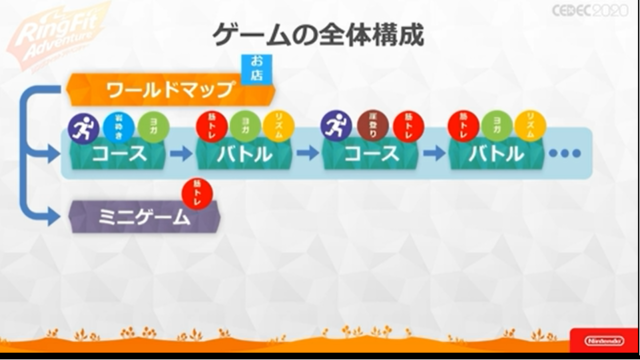

全体の構成もシンプルでした。コースを走り、バトルでパンチの運動をし、また次のコースへ向かい、バトルを繰り返す形でした。途中にはお店もあり、アイテムを買って強化する楽しみもあったそうですが、基本的な運動はジョギングとパンチのみだったのです。

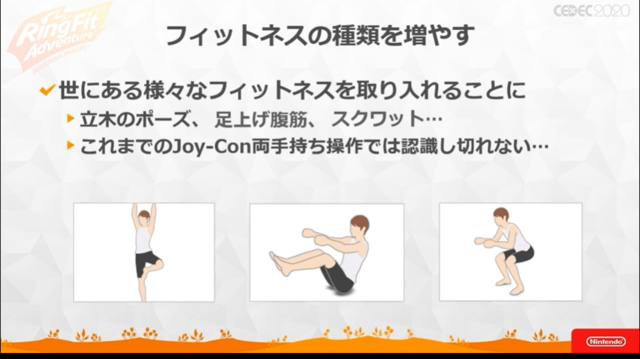

しかしこのプロトタイプをやってみたところ。運動の数も少なくすぐに単調になります。そこで、フィットネスの種類を増やすことを考えます。そこで世の中にある、いろんなフィットネスを取り入れることにしました。

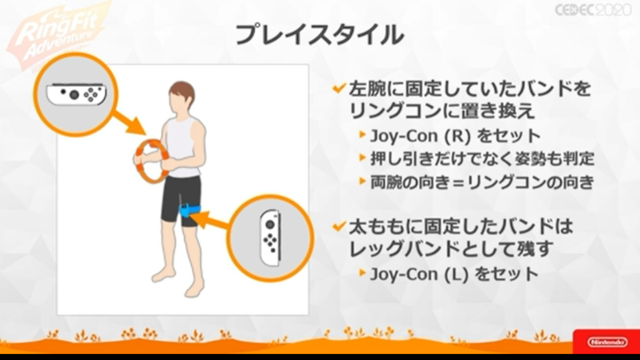

ですがその方針には問題がありました。そう、Joy-Conの両手持ちでは、足をつかったフィットネスを認識しないのです。

そこでJoy-Conのひとつを左腕で持ち、もうひとつはレッグバントをつけるという操作体系が決まっていきました。これで足上げといったフィットネスが導入できるようになり、バトルにも生かされるようになったそうです。

これまでの全体構成にてフィットネスを追加したことによって、さあゲームでフィットネスが楽しめるようになったか? というと、まだ面白くないと判断。ゲーム要素を足していくことにしました。

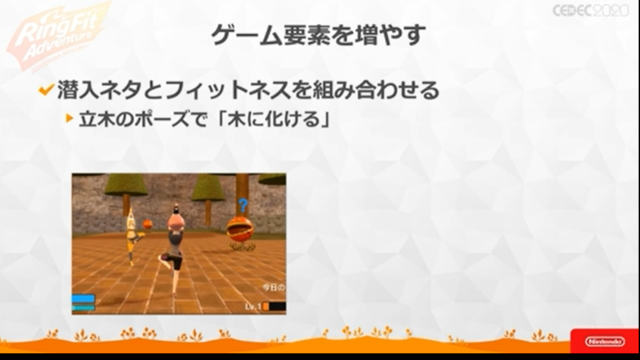

追加するゲーム要素として、まずフィールド移動中のアクションを増やすことを考えました。たとえばジョギングしている途中に岩が立ちふさがり、パンチで砕いて進むようなアクションを追加していきます。

また、「潜入」のアクションなども組み合わせていきます。敵に気づかれないように、実際にしゃがんで動き、敵がプレイヤーの視界に入ったら、ヨガの木のポーズ(『Wii Fit』を象徴するヨガです)で植物のふりをして切り抜ける、というデザインでした。

バトルにももリズムのある攻撃や、しゃがんで避けるなどの組み合わせを導入し、アクションを豊富にしていきました。

ゲーム要素を増やした結果、フィットネスもゲームも増えました。これならいけるだろうか? と思ったところ、「まだ物足りない」と結論付けられます。

それは、そもそも商品としての魅力が足りないことでした。『Wii Fit』ほどの魅力を出せておらず、さらに『Wii Fit』当時から続いているフィットネスといいながら、身体に付加をかけた運動ができていない問題が立ちふさがっていたのです。

こうした問題を解決する救世主として、ついに『リングフィット アドベンチャー』を象徴するアタッチメント “リングコン ”が登場します。

力の入れ具合や見た目でわかることや、上半身に無理なく付加をかけられること、そして前代未聞の曲がるコントローラーと魅力が伝わりやすいものでした。すぐにプレイスタイルをリングコンに置き換え、製品版にまで繋がる今のかたちに決まりました。

リングコンが導入された時期には、プロトタイプ版にもアートディレクターが合流。今のバージョンに近いアートスタイルが決まっていきます。

リングコン導入によって変えたことはアクションを大きく拡張することでした。空気砲を撃ったり、岩を砕いたりと完成版に繋がるアクションが見られるほか、イカダを漕いだり岩を砕いたりする動作も見られました。

そしてフィットネスは「リングフィットネス」という名称に変更し、独自性を出していきます。リングコンによるアクションを考えた結果、大量にフィットネスの種類も増えていきます。

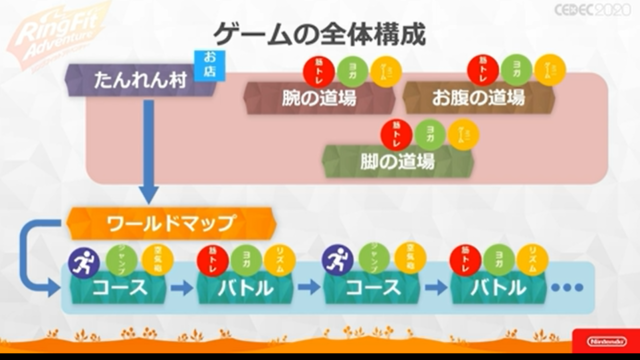

その他にも「たんれん村」という、数多くのフィットネスをいつでもできる訓練所のような場所も作ります。ここではレベル上げもできるほかに、ミニゲームも遊べるようにしたとのことです。

松永氏は「ゲームとフィットネスを混ぜるためのピースがすべて揃った!」と感じ、喜びいさんで河本氏に報告へと向かいます。

筆者もここまでのセッションを聴いていて、ほぼゲームは完成したようなものではないかと思っていました。ところがここからが、開発を揺るがすとてつもない問題にぶつかるのです。

「面白い!だけど何だ?このモヤモヤは?」

河本氏はここまでのプロトタイプを遊んだところ、実際にも面白いと感じられ、軽く汗もかける出来になっていたといいます。しかし言葉にしきれないモヤモヤが頭を晴れない内容でした。

河本氏はしっかりと考えた結果、「面白いゲームをしたな、と思うが、肝心のフィットネスをしたとは思わない」という結論に達します。

フィットネスを目的に考えると、そもそものコース移動やバトルと言った部分が運動にあまりなっていなかったのです。たんれん村での運動を強度の高いものにしていました。

そう、実際にはゲームとフィットネスが混ざっていない事態に直面したのです。チーム外からも「これは運動にならへんで!」と厳しい意見が飛び交いました。

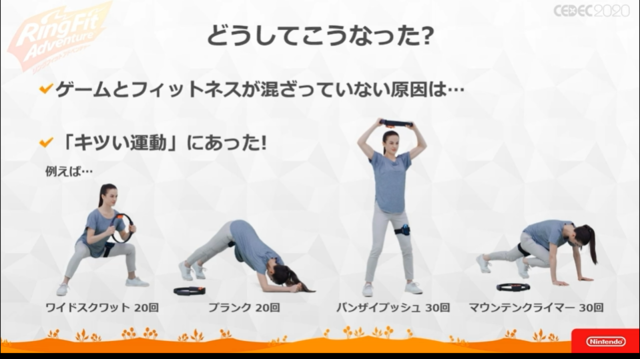

混ざっていない理由は、河本氏が企画時から感じていたことにありました。キツい運動そのものです。運動は楽しい・楽しくないではなく苦痛。そして同じ行動を連続して行うので退屈。リングフィットネスは楽しい。ですがそれをもってしても辛い。キツい運動しながらゲームができない問題にぶつかったのです。

ゲームとして楽しくするなら、運動の強度は軽いほうがいい。コースやバトルを楽しくしようとするなら楽な運動になり、キツい運動はたんれん村で行う形にしていました。ですが、望んで苦痛なものをプレイヤーは選ばないのです。

ここまで作りこんだ時点で、河本氏は「ゲームとフィットネスが混ぜること自体が間違っていた」と、コンセプト自体が破綻していた事実に直面して焦ったいいます。一時期は、ゲームとフィットネスどちらかを捨てるかといったところまで悩んだそうです。

退路を断って考えた結局、ゲームとフィットネスを両立させる道を進むことに決めました。突破口となったのは、「こんなん運動にならへんで!」という厳しい意見です。これを逆に考え、「このゲームを遊ぶ人はキツい運動を期待しているということだ」と気づいたのです。

そこで河本氏はキツい運動自体を考え直し、「キツい運動は絶対に入れる。そこから逃げない」と決意。

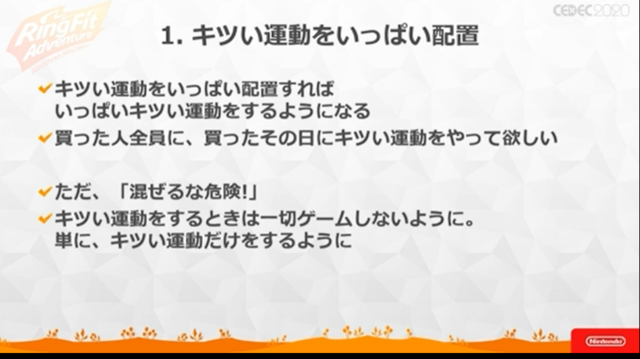

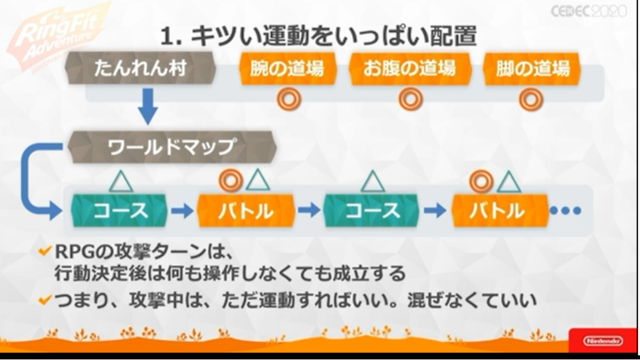

対策として「キツい運動はいれる。かつ、キツい運動をしたくなる。ただし、ゲームとは混ぜない」という結論に達します。ゲームとフィットネスを混ぜずに両立させる方向へゲームデザインを修正することにしたのです。

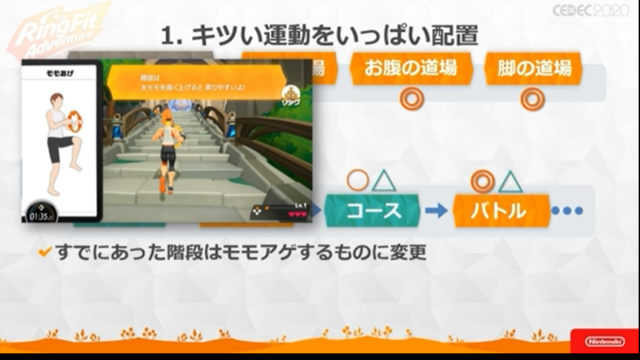

これを実現するために河本氏と松永氏は考えぬき、「1・きつい運動をいっぱい配置。2・キツイ運動をしてもいい 3・キツイ運動だけで面白く」という3つの対策を決めました。

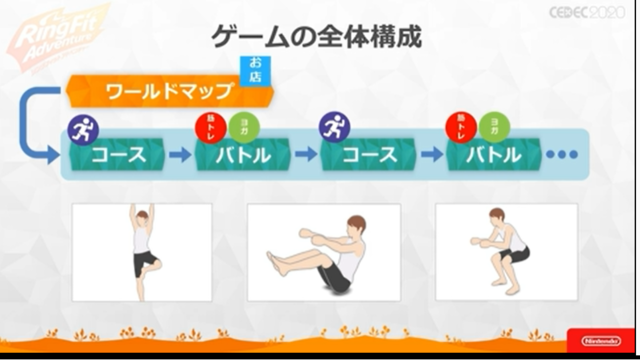

まず、ゲームの全体構成の中にキツい運動をいっぱい配置すれば、プレイヤーはいっぱいキツい運動をするようになります。フィットネスのコンセプトどおり、本作を買ったその日にキツい運動をやってほしいと考えたのです。

バトルの攻撃ターンにもキツい運動を入れることにしました。ゲームシステム上、攻撃の行動決定後には何もしなくても成立するため、攻撃中はただ運動をすればいいようにしました。

コース移動も随所にキツい運動を挟みます。階段を走る場面ではモモアゲするものに変更し、要所で強度の高い運動をさせるようにしていきました。

さらにたんれん村を廃止し、バトルのみの拠点として「バトル道場」を追加。こちらでコースとバトルの繰り返しよりもキツい運動を短時間でできるようにし、さらにマップ上の拠点なので選びたくなるようにしたとのことです。

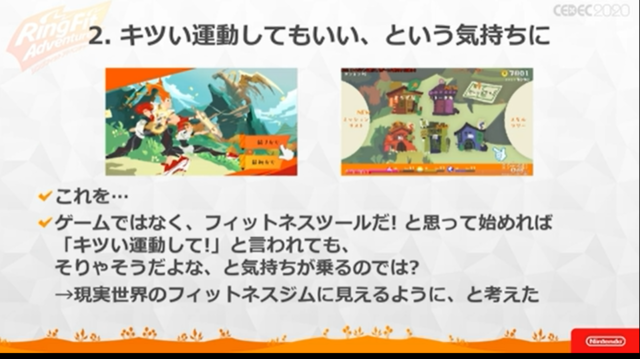

次の目標には、プレイヤーがキツい運動をしてもいいという気持ちにさせることでした。当初の問題である「そもそもやりたくない。遊んでいるときに、いきなりスクワットはやりたくない」という課題をいかに乗り越えるかが語られます。

この時点ではファンタジックな世界観を押し出していたこともあり、プレイヤーは本作ゲームを遊ぶ気持ちで取り組んでしまうため、キツい運動をする認識になりきれていませんでした。

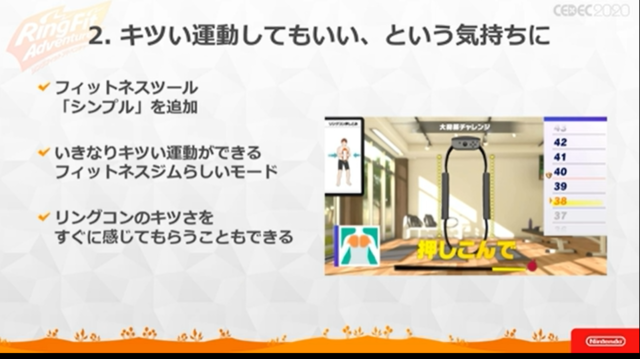

そこで最初からフィットネスツールと押し出し、キツい運動をするものと思ってもらうことにしました。

ゲームを立ち上げると、まず選択画面はフィットネスジムが映るように変更。現実世界のイメージからゲームに入っていくかたちにしたのです。ここではお手軽なフィットネスのモードもあり、キツい運動を行うゲーム内の道場を使って運動できるようにもしています。

プロトタイプで作ってきたRPGモードは、そんなトレーニングジムの現実世界に含まれた、ファンタジック世界のアドベンチャーモードというかたちに納め、ゲームの開始時と終了時にインストラクターを追加し、運動前後にアドバイスするようにしました。

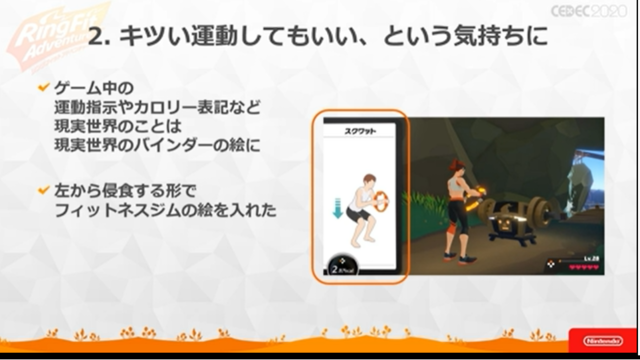

また、アドベンチャーモードでプレイ中にも、画面の左からフィットネスの指示やカロリー表記を行うフィットネスジムの絵を入れることで、プレイヤーに一貫して現実でフィットネスをしている認識を保ったそうです。

ここまでにキツい運動する準備をさせていても、まだキツい運動そのものを面白くするには足りません。先の経験値システムをはじめ、たくさんの方法で面白く感じさせる必要があったのです。

例として「スクワットをいかに面白く感じさせるか」が紹介。まずゲームは、ボタンを押すだけでいろんなアクションができるから気持ちいいものだと言います。それをヒントに、キツい運動をしたくなる方法を考えていきました。

そこで思いついたのが演出の強化です。「とても強い力を使うぶん、とてもとても気持ちいい反応を返すしかない!」と考え、キツい運動をすることで気持ちよくなる反応を入れていったのです。

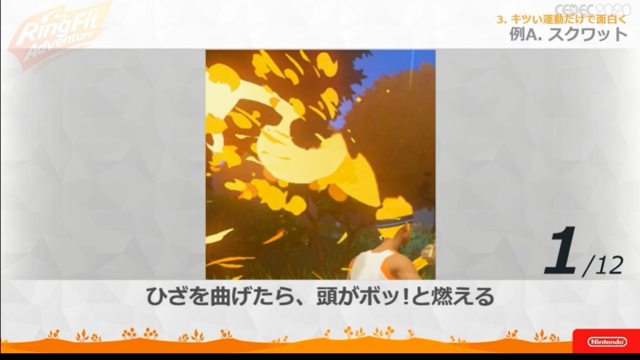

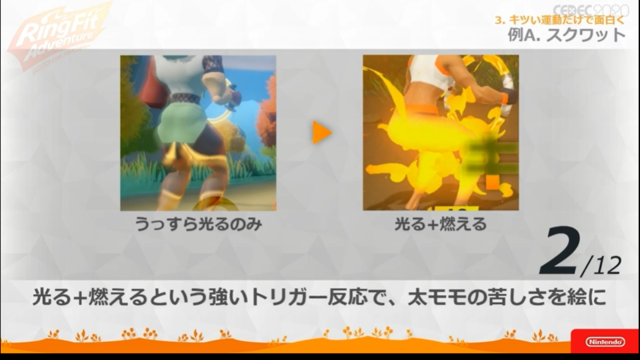

敵とのバトルでスクワットを一回行うごとに、効果音やキャラクターの反応が変化する演出を加えていきました。演出は12個も存在し、代表的なものをあげると髪が豪快に燃え上がる演出のほか、スクワットで足を苦しめているため、足が燃え上がる演出を加えたことがあります。

さらに膝を曲げると敵に攻撃し、即ダメージが出るようにも改良。以前のプロトタイプ盤では、スクワットは溜めの反応だったのですが、製品版ではプレイヤーの行動によって即座に反応があるように改良しています。

さらにスクワットするたびに、リングコンを模したマスコットキャラであるリング君がプレイヤーを応援してくれます。「OK!」、「いいね!」、「輝いてるよー!」などなど、数多くの応援のバリエーションを用意。「うるさいかもしれませんが、これぐらい言わないとプレイヤーはキツい運動をやる気にならない」と解説されました。

このようにスクワットを一度やるだけで、いくつもの反応が返ってくるように、キツい運動に見合った気持ちいい反応を引き出すようにしたのです。

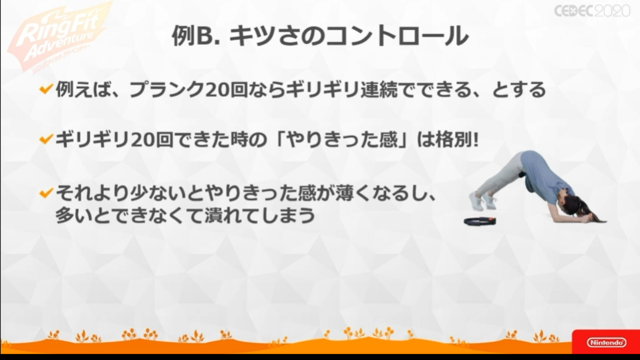

続いて取り組んだのは、運動のキツさのコントロールです。たとえばプランク20回をぎりぎり連続でできるとするなら、やり切った達成感があるでしょう。

ですが、そんなぎりぎり連続でできる回数はどのように決まるのでしょうか。各プレイヤーごとに運動できるレベルは違っています。

そこで本作では、アドベンチャーモードの初回にそんなプレイヤーごとの運動のキツさを判定。リングコンの設定や運動負荷の数値などから決めていくようにしました。

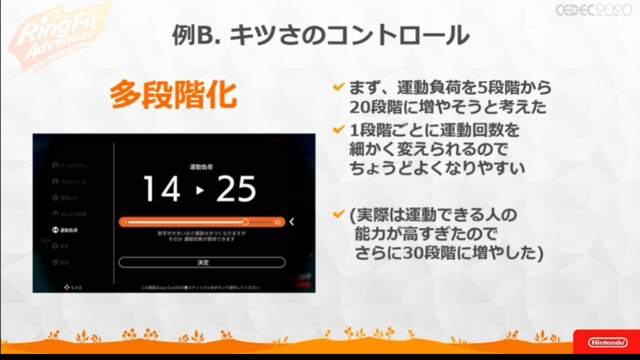

当初、運動負荷はよくあるゲームの難易度みたいに5段階評価で、しかもプレイヤーに決めさせるものにしていたそうです。しかしプレイヤー個々人で運動能力に差があるため、キツさをきめる平均値が決まらなかったそうです。

なので運動負荷は5段階から30段階もの細やかなものへと変更。これは1段階ごとに運動回数を細かく変えられるため、各プレイヤーのちょうどよい落としどころを見つけやすいためです。

こうした運動負荷がいかに決める仕様にしたかと言うと、アンケートを取るという手段を取りました。うんざりされないように最低限の質問にとどめ、ゲームを始める前に前回のフィットネスはどうだったかをプレイヤーに聞くことで、プレイヤーが気づかないうちに能力や意欲が変わっても対応できる用にしたとのことです。

最後に注意していたのは、なんと運動負荷を変更するオプションを隠すことでした。さまざまプレイヤーが、自分の能力にぎりぎりでキツい運動をクリアできる達成感をもってもらうために運動負荷を調整してもらう仕様を入れたわけで、これが簡単にいじれてしまうとそのゲームプレイが破綻してしまうからのようでした。

キツい運動をたくさんの人にやってもらうことで完成へ!

ここまでに「苦痛なキツい運動をやりたくなる」ゲームデザインへ変更していき、ついに完成だろうか? とセッションを聴いていて思うのですが、ここでもっともシンプルな最後の調整を行います。たくさんの人たちによるテストプレイです。

そう、ここまで対策を取っても実際にやってみないとわかりません。チーム全員で一気にテストプレイし、実際に身体を動かして良いところも、悪いところを体感していきました。

河本氏や松永氏も毎日のようにプレイし、最終的には2000件を越えるテストプレイの意見がきたと言います。意見の半数以上対応し、製品版の形に仕上げていったそうです。

本セッションのまとめとして、あらためてプロトタイプがかなりできあがった開発途中に「ゲームとフィットネスをまぜるのは危険。絶体絶命だった」と気づいた点について語ります。

本セッションはなにか開発における少なくない問題をクリアした事例であるように思えました。企画段階で思いついたゲームが、ある程度のプロトタイプ段階まで開発して「大丈夫なんじゃないか」と思い、そのまま突き詰めて開発を進めていくとします。

しかしさらにコストをかけた開発段階で、はじめてコンセプトの破綻に気づくという恐ろしい事態をいかにして乗り越えたか、というヒントも数多く含まれていたように感じました。

セッションでは、コンセプトの破綻に対し「でもやると決めて実行。たくさんテストプレイしていくことで、最後には形にした」と語り、「新しいものをつくるとはこういうことではないか」とまとめます。まさにコンセプトの破綻を、キツい運動によって乗り越えたことがわかるセッションとなりました。