長い歴史を持つシリーズは、一見するといつも同じようで、ゲームデザインもいつもと変わらないように見えることもあります。

ですが実際にはシリーズが長い歴史を持つに至るのは、シリーズの伝統を守るのと同時に、どんどん変化させていくという両面を持つことだといいます。

それは実際にはどういうことなのでしょうか? 今回CEDEC 2020では、『あつまれ どうぶつの森』のプロデューサーを務めた野上恒氏と、ディレクターを務めた京極あや氏が登壇し、「『あつまれ どうぶつの森』~シリーズにおける伝統と革新の両立を目指すゲームデザイン~」のセッションを行いました。

今年2020年にリリースされるやいなや、大ヒットを記録したswitch向けタイトル『あつまれ どうぶつの森』。本セッションで本作は、まさしくシリーズの伝統と革新を同時に行ったタイトルである、ということを説明していきます。

そこでは、シリーズを続けていく上て何を守るべきか? そして何を変えていくべきか?のヒントがいくつも読み取れるものでした。

当初から “コミュニケーション”がテーマだった

まず今回の『あつまれ どうぶつの森』シリーズまでに、過去20年近くの間でゲームデザインの変遷があったといいます。

あらためて『どうぶつの森』シリーズとはどんなゲームのイメージがあるでしょうか。「かわいい動物ときままに暮らす」というゲームプレイか、「女の子向けのゲーム」というイメージがあるかもしれません。

実際のプレイヤーは10代から60代まで広い世代がおり、男女比率も同じくらいという統計がでているとのことです。このように『どうぶつの森』シリーズは、年代や性別を越えて広くプレイされているタイトルです。

では、このように人々に広くプレイされるようになったポイントはなんでしょうか。そこには “コミュニケーション“”が大きなテーマになったことは間違いないでしょう。

『どうぶつの森』のジャンルは、公式にコミュニケーションと決めているそうです。これは一見すると、ゲーム内に登場するどうぶつとのコミュニケーションかと思われますが、人と人とのコミュニケーションが目的です。

そのコンセプトは『どうぶつの森』の第一作から貫かれていました。パッケージに「ひとりよりふたり ふたりよりよにん よにんより……た~くさん。」とあるように、できるだけたくさんの人と遊んで、コミュニケーションをしてほしいという考えが伝わるでしょう。

ではゲーム内のどうぶつはどんな役割を持っているのでしょうか。端的には人の代わりといえますが、実はこのどうぶつが他のプレイヤーとのコミュニケーションをになっているといいます。

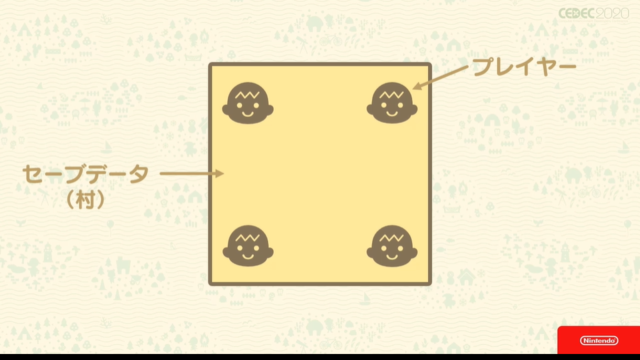

「どうぶつの森」の特徴とは、ひとつのセーブデータを複数のプレイヤーでつかっていくという構造を持つことです。ゲーム中に訪れる村そのものがひとつのセーブデータとすることで、いろんなプレイヤーが村で暮らす、という風にしたのです。

こうした構造によって、あるプレイヤーが木を植えるゲームプレイをしたあと、木が実を作ったら、他のプレイヤーが実を取りに行くといったゲームプレイができるようになります。いわば、交換日記のような非同期のコミュニケーションを魅力としていたのです。

そこでどうぶつの役割とは、他のプレイヤーとの非同期のコミュニケーションを活発にすることでした。

たとえばどうぶつにあいさつすると、話しかけた時間や回数によってあいさつも変わっていくなど、人間らしいコミュニケーションを感じさせるデザインにしています。この人間らしく感じさせるコミュニケーションは、「おでかけ」という、プレイヤーが他のプレイヤーの村へ遊びに行くときに大きな効果を発揮します。

「おでかけ」とは、いわばプレイヤーデータを他の人のセーブデータへ持っていくことです。初期のNINTENDO64やニンテンドーゲームキューブ(以下、ゲームキューブ)では、メモリーパックやメモリーカードといった物理メディアを使って他のプレイヤーの村に移動していました。

おでかけ先の村でどうぶつにはなすと、そのどうぶつはプレイヤーのことを覚えていてくれます。それだけではなく、プレイヤーがおでかけから帰ったあとでも、話しかけられたどうぶつはプレイヤーの噂をするようになるのです。

さらにおでかけによって、どうぶつも他の村にお引っ越しすることもあります。その時、どうぶつはそれまでの記憶をもったままお引っ越しするため、もともとはどの村に住んでいたかも記憶しているのです。

ここで「役割のあるどうぶつ」と「住民のどうぶつ」の区別について説明。まず役割のあるどうぶつには、プレイヤーの秘書となるしずえや、商店の店主だったり不動産屋だったりするたぬきち、ミュージシャンのとたけけが挙げられました。彼らは決まった人格をもつキャラクターとして登場します。

一方、住民のどうぶつは人格を持っていることが特徴だといいます。ここでの人格とは、ゲームプレイしてきたことの記憶を指しています。どうぶつたちはゲームプレイで培われた記憶を持っているからこそ、プレイヤーは彼らと長く過ごすほどに実感があるようにしているとのことです。

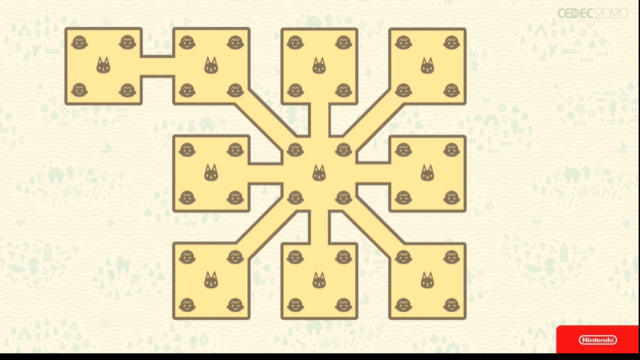

どうぶつたちは、初期の段階で200種類も用意されたとのことですが、最新作では倍増して、なんと400種類ものどうぶつが登場するようになりました。膨大などうぶつを用意することで、プレイヤーが他の村を行き来する際にどうぶつが被らないようにしている模様です。

プレイヤーが他の村へのおでかけを重ねていくことで、だんだんと他のプレイヤーとセーブデータ間の隔たりがなくなってゆく効果が出てきます。

おでかけによって、どうぶつがさまざまな村へ引っ越してゆく出来事により、記憶や資産も引き継いでいくのです。どうぶつたちが記憶を持つことにより、さまざまなプレイヤーと繋げる効果を生みだしたのです。

これが何に似ているかと言うとネットゲームであると説明。「矛盾するかもしれないが、この時点の『どうぶつの森』はインターネットを使わないオンラインゲーム」だと振り返りました。非同期の仕組みで人とコミュニケーションできるものにし上げていたのです

こうして『どうぶつ’の森』初代からシリーズのアイデンティティは形成されていました。簡単にまとめれば「自分のペースでコミュニケーション」、「好きなことをしているうちに自然と情報が蓄積・共有される」、「現実の時間にあわせてゆったりと変化する空間」をゲームプレイできるものです。

つまりスローライフを気ままに行っているうちに、いつの間にかプレイヤーの個性が出るように仕上げていったとのことです。結果的にかわいいゲームになりましたが、これもコミュニケーションのデザインを積み重ねた結果だと説明します。

シリーズを重ねるごとに、コミュニケーションのデザインも徐々に変わっていきます。続編の『どうぶつの森+』では、いろんなどうぶつに合えるように仕様を変更し、ニンテンドーDSの『おいでよ どうぶつの森』ではインターネットが使えるようになり、同期コミュニケーションを導入。結果的に非同期コミュニケーションも加速するようになったそうです。

開発が『おいでよ どうぶつの森』で思い出深いイベントに、大晦日の夜に発生する「年越しカウントダウン」を挙げました。1月1日になった瞬間、スレッドが新年を祝う言葉で埋め尽くされた光景を見て、「直接ネットで繋いでいなくても、みんなと一緒のイベントを体験しているのが新鮮」だと振り返りました。

一方、『おいでよ どうぶつの森』での成功を踏襲したWiiの『街へいこうよ どうぶつの森』での失敗も語られました。インターネット導入以降、同期コミュニケーションを追求していたのですが、そのゲームデザインはプレイヤーには伝わらず。「前作と同じじゃないか?」という批判を少なくなく受けてしまい、反省することになってしまします。

これ以降、シリーズの良さを保っていくために、大きなゲームデザインの変更を行っていく、という考え方ができていくようになります。

シリーズの良さを守りながら、ゲームデザインで大きな変化をさせること

そうした変化を決めたのは、ニンテンドー3DSの『とびだせ どうぶつの森』です。本作は「シリーズとして大きな変化をさせること」を開発のテーマとしていました。

『どうぶつの森』シリーズの良さを見つめ直した結果、やはり最大のゲームプレイはコミュニケーションということを確認します。そんなコミュニケーションを、時代やハードに合わせた再構築とを行うのと同時に、遊ぶ前から伝わる新しさを押し出していくデザインへと変更していきました。

そこで『とびだせ どうぶつの森』が押し出した新しさとは、「プレイヤーが村長になって村づくり」することでした。シリーズファンにもたったひとことでも伝わる新鮮に映るアプローチを導入したのです。

さらに3DSの特徴にあわせたコミュニケーションも追求。同じハードを共有していなくても、オンラインでコミュニケーションできるようなデザインへと変更します。

こうした大きなゲームデザインな変更により、『とびだせ どうぶつの森』は世界的なヒットを記録。シリーズの持続へ繋がりました。

最新作の『あつまれ どうぶつの森』に至るまで、開発チームはシリーズに対して「変化し続けるものである」と説明します。ゲームプレイの中核となる、コミュニケーションの種を時代に合わせて撒きなおすことを重視しているといいます。

時代の変化に合わせてコミュニケーションの種を撒きなおす。ゲームデザインの変化

では『あつまれ どうぶつの森』はどのようなコミュニケーションの種を撒いたのでしょうか。『どうぶつの森』シリーズをはじめて遊ぶ人など、より間口を広げる作りを目指していきます。

『どうぶつの森』シリーズの歴史を振り返ると、3世代に分けられるといいます。まずNINTENDO64~ゲームキューブまでを第1世代と説明。「ネットなし」でのコミュニケーションが特徴でした。続いてニンテンドーDS~3DSまでを第2世代と説明。「インターネットのあるコミュニケーション」に世代が変わっています。

そこで最新作『あつまれ どうぶつの森』は第3世代に位置すると語られました。この世代の特徴として、「パーティーモードを取り入れること」を挙げています。

『あつまれ どうぶつの森』では、マイデザインを身に着ける要素をオンラインで共有できるようにするほか、パスワードによって他のプレイヤーの島へいけるなどのゲームプレイが可能になっています。

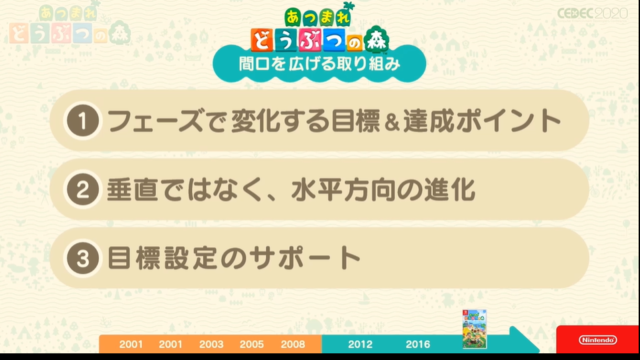

そうしたコミュニケーション以外に、間口を広げる取り組みとして大きく3つの施策を挙げました。「フェーズで変化する目標&達成ポイント」と「垂直ではなく、水平方向の進化」、そして「目標設定のサポート」です。

まず「フェーズで変化する目標&達成ポイント」について説明。『どうぶつの森』シリーズは基本的に終わりがなく、自由な行動ができるゲームプレイの作品です。ですが、目標を設定することで、プレイヤーが次に何をすればいいか考えやすいほかに、達成感を持ちやすくする狙いです。

具体的には、無人島生活から島おこしを始めていき、やがて人気ミュージシャンのとたけけを呼んで、ライブを行うような中期的な目標を設定しています。

続いて「垂直ではなく、水平方向の進化」について解説します。まずここで言われている「垂直進化」とは、プレイ時間の経過でゲームプレイが増えていくことで、「水平進化」とは、ある要素から広がるゲームプレイのことを指しています。

今回の『あつまれ どうぶつの森』では、新要素を伝えるために水平進化のフローを採用したことが、過去作との違いだと語られています。

水平進化によって、様々なゲームプレイが可能になる機会を使い、そこで新要素との出会いを早めるようにしたとのことです。たとえば今作では無人島を探索して、材料を集めるDIYの要素を持っています。

これまでは道具や家具は商店などから買うものでしたが、無人島で材料を集めて道具を作るという仕掛けを採用しています。このゲームデザインにより、序盤から過去作と違う印象を与えることに成功したそうです。

最後に「目標設定のサポート」についてです。『どうぶつの森』シリーズは伝統的にゲームの目標がなく、ゲームクリアの概念もありません。プレイヤー自身がゲームプレイの目標を決める楽しみが魅力のひとつです。

しかしいきなりプレイヤーがゲームの世界に入っても、すぐに目標を見つけることは難しいのです。そこで「たぬきマイレージ」という、いわば実績を埋めていく仕様を入れました。このアイディアによって、プレイヤーにこの世界の過ごし方を提案し、目標を見つけてもらうかたちです。

『あつまれ どうぶつの森』では過去のシリーズと比較して新要素を体験する順序も大きく変化していることが説明されました。

今作では導入部の間にも新要素を体験していき、ライブの実現のような中目標を達成したあとに新要素を体験できるようにデザインされています。その後、いつもの『どうぶつの森』シリーズの流れとなり、アップデートによって目新しさを出していく形をとっているとのことです。

まとめとして、今回のゲームデザインを「伝統と革新を目指したものである」だと説明します。導入部に「無人島での新鮮な体験」という革新的な部分を入れ、島が発展して以降はシリーズ伝統の『どうぶつの森』のゲームプレイになっていく構成から、その目標を実現していきました。

伝統と革新を同時に実現するために。シリーズの変化と開発体制の変化

セッションの後半には、シリーズの変化に伴う開発体制の変化についても言及。初代の『どうぶつの森』時代には各スタッフが担当する要素はシンプルに2等分していましたが、シリーズが進むごとに担当するスタッフも増え、さまざまな要素を掛け持ちして担当しているとのことでした。

このように人や組織をはじめとした開発は常に変化しており、その中でシリーズの成長のために大切なことが最後に挙げられました。

まず「スタッフ個人における重要点」が挙げられ、商品知識や理解不足がシリーズで必要な変化の見極めを難しくすると説明されます。というのも、実はシリーズ経験者よりも未経験者のほうが「どこを変えたらいいかわからない」となりやすいからだそうです。

対策として、開発方針や心得を共有することで、スタッフがシリーズの理解度が低くとも、後からフォローできる仕組みを作っていきました。

続いて「組織における重要点」について指摘されます。組織が複雑化し、細分化するほどにスタッフが共通認識を持ちにくくなるそうです。そこは「チームでひとつの商品を作っている」という意識と、横断的な視点でお互いを理解することが重要だと語ります。

最後に「アウトプットにおける重要点」について紹介。仕様どおりに実装されたかではなく、ゲームの完成度を実際に体感して見極めていくことが重要だと指摘しました。

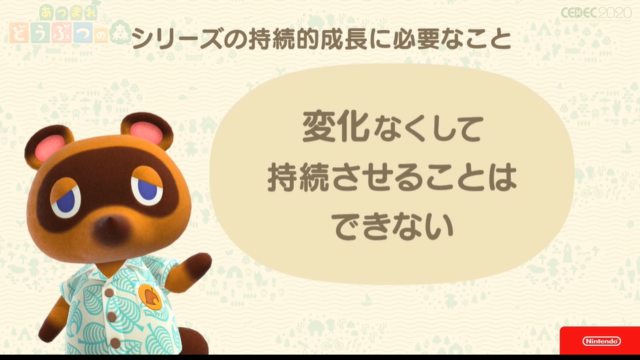

セッションの最後に、「変化なくして持続させることはできない」とまとめました。『どうぶつの森』は、初代から盤石なゲームデザインを持つイメージがありました。本セッションを聞いていて、確かにそのイメージ通りの部分が多かったです。

しかし実際には時代が変わり、ゲームを取り巻く環境が変わったことにともない、シリーズも大きな変化を行っていたこともよくわかりました。「同じシリーズの制作でも、前作と同じような開発になって楽に作れることはない」と語られたとおり、シリーズの伝統と革新を同時に行い続けるには、開発する側も変わり続けなくてはならないことがよくわかるセッションとなりました。