◆「2020年の秋~冬にリリースするゲーム」を企画するワークショップ

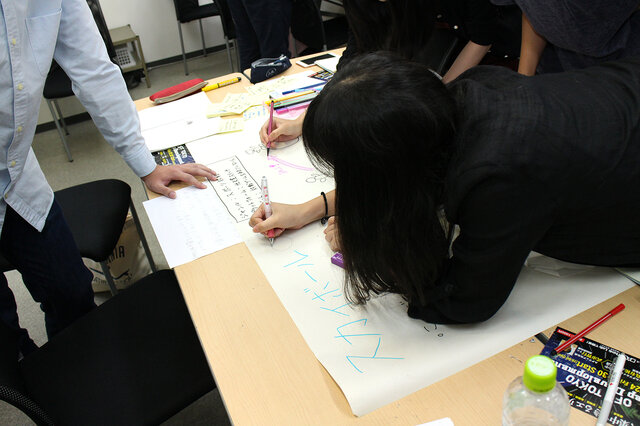

そしてセミナーはワークショップに移行。テーマは「各テーブルごとにグループとなって「2020年の秋~冬にリリースするゲーム商品企画を立案せよ」というものです。

岡島氏は「大雑把なテーマだと思うかもしれませんが、こういうテーマはゲーム業界では結構見られます」と前置きしつつ「社内で"このゲームおもしろいですよ、作りましょうよ"と提案しても、必ず"それはどれだけ売れそうなの?"と返されます。ここで関係者の納得を得て、さらに売り上げと利益の見込みが立たなければ投資は行われません(=開発費が出ない)。

また、2020年はオリンピック開催の年でもあります。おそらく夏のテレビはオリンピックにほぼ独占されるでしょう。その熱気が落ち着いたころに、どんなゲームを遊んでもらうか? それらを念頭に、消費者に喜ばれる商品を考えてください」と続けました。次のページでは、4つのグループから挙げられた企画案と、岡島氏の講評をお届けします。

企画を模造紙にまとめるまでに与えられた時間は約60分、それを発表する時間は1グループにつき5分でした。生徒を中心とした参加者たちの企画はプロの目をうならせられるのでしょうか。4グループの企画案と、岡島氏の講評を紹介します。

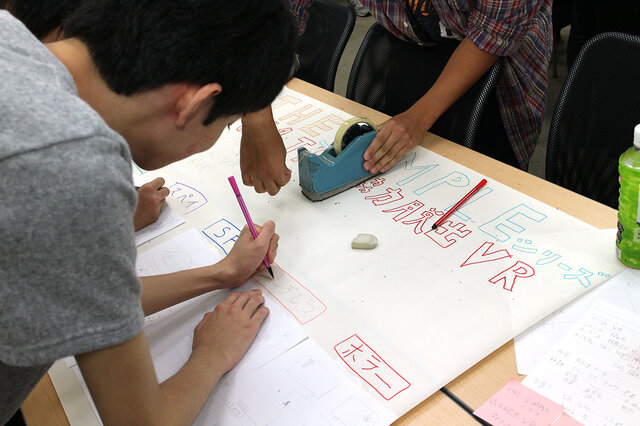

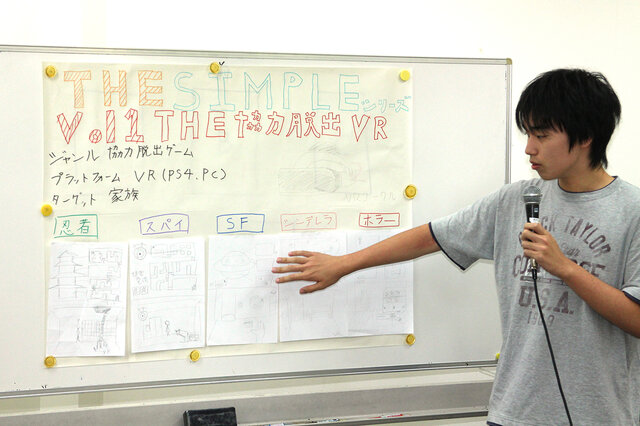

■企画名:THE SIMPLEシリーズ Vol.1 THE 協力脱出VR

ジャンル:脱出ゲーム/プラットフォーム:PS4、PC/ターゲット:ファミリー層

プレゼン:複数人で協力する脱出ゲームです。1人はVR機器を装着し、一人称視点でプレイ。他のプレイヤーはTVやモニターなどに表示されるマップを見てナビゲートします。ターゲットはファミリー層で、みんなでわいわい遊んでもらう想定です。

さまざまな層に受け入れてもらえるよう、ステージのモチーフは忍者、スパイ、SF、ホラーなど多種多様なものを用意しています。年末のクリスマスプレゼントで親が子にプレゼントして、親子で楽しんでもらえればと思います。

岡島氏による講評:プレゼンがゲームの仕様から入りましたが、今回のお題に沿うなら、まずはターゲット層、マーケティングの話がほしいですね。そのあとで「そして、このターゲットに受ける仕様はこうだ」と続く流れが望ましいです。2020年という発売年はあまり考慮されていないように見えましたが、秋~冬という発売時期を鑑みてクリスマス需要を狙うというテーマの切り取り方自体は、これはこれで正しいですね。

ですが、ファミリー層をターゲットにしていながら、忍者やスパイ、SFといったステージが限定的で、ちょっとチグハグに感じられます。その辺をもう少し考えて練り込めるといいですね。また、VRで出すのでしたら、なぜVRにしたのかもプレゼンに盛り込むとなおいいです。

■企画名:スカイボール

ジャンル:スポーツ/プラットフォーム:Switch/ターゲット:対戦ゲームをあまりしない人

プレゼン:オリンピックの中継を堪能して、スポーツ需要が高まっている層に架空の新スポーツを提案する、オンライン対戦スポーツゲームです。かわいらしくデフォルメされたキャラクターを用いて、ライトな層を狙っていきます。

ボールを相手に当ててフィールドから落としたり、得点を稼いだりして勝敗を決めます。ルールをたくさん用意することで、自分に合ったもので遊べるようにして盛り上げていきたいです。

岡島氏による講評:「オリンピックが終わった直後だからスポーツ需要が高まっているはず、だからスポーツゲームにしよう」という発想は素直なマーケティングで、好感が持てます。ただ、実際の企画に落とし込む際にいくつか矛盾しているところがありますね。

まず、オリンピックを見て何かスポーツをやろうかなと思った人に、架空のスポーツを提示してどこまで受け入れられるか、そこに需要は生まれのるかというのがひとつ。次に、ターゲットは対戦ゲームをあまりしない人としておきながら、ゲーム自体は完全に対戦ゲームだというところも、整理した方がいいかもしれません。そうした層に訴求するなら、ルールは「このスポーツとあのスポーツのいいどこどり」というようなものした方が、プレゼンとしての説得力は上がるのではないかと思います。

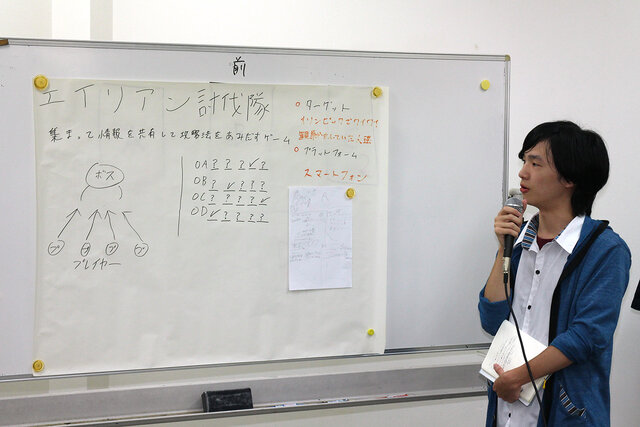

■企画名:エイリアン討伐隊

プラットフォーム:スマートフォン/ターゲット:オリンピックを観戦し、SNSで盛り上がった人たち

プレゼン:ターゲット層は、オリンピックでさまざまな試合を観戦して盛り上がった人たちです。探索パートで多種多様なボスを倒すための情報を集め、それをチャットなどで他のプレイヤーと共有。協力してボスを倒すゲームです。オリンピックの情報や話題をSNSで共有して盛り上がる人は多いと思います。そうした楽しみをそのままゲームにできればと考えました。

岡島氏による講評:「オリンピックの開催でSNSがそれ一色になるはず」という発想は素直なマーケティングでよいですが、企画を無理矢理オリンピックとくっつけた感もありますね……(笑)。この企画なら、想定する消費者は別にオリンピックを楽しんでいた人たちにかぎらなくてもいいのではないかという印象を受けました。

これは、企画の良し悪しを言っているのではなく、企画のしかた、プレゼンのしかたの話です。オリンピックを楽しんだ人たちをターゲットにするなら、オリンピックをもっと素直に取り入れた企画にするのがいいですし、逆に企画ありきで考えるなら、オリンピックにこだわったプレゼンではなくてよいと思います、ということです。2020年はオリンピック開催年ではありますが、テーマは「オリンピックを見た人たちに向けた企画を考えてください」というものではありませんので。

■企画名:ミステリーガーデン

ジャンル:TPS/プラットフォーム:Switch/ターゲット:ファミリー層

プレゼン:シューターが低い年齢層にも浸透してきていることを受けた、ファミリー向けのTPSです。敵を倒しつつ、謎を解いていくゲームです。小さな子でも怖くないよう、敵は植物をモチーフに。謎解き要素は、親子で解けるようなものにします。除草剤を撒いたり、火炎放射器を放ったりと、使える武器にはそれぞれ一長一短があります。手に取ってもらいやすいよう、ロープライスのDL専用ソフトを想定しています。

岡島氏による講評:画面のイメージや、どのような武器があるかの話がほとんどでしたが、そうした仕様にいく前に「なぜこのゲームが、2020年の秋~冬に、Switchを持つファミリー層に当たると思ったのか」の理由をプレゼンするとよいです。

(チームからの「オリンピックの中継によるTVの奪い合いで生まれた親子感の亀裂を埋めるためのゲーム」という補足説明を受けて)本当に亀裂が生じるかは分かりませんが、それは本題ではないのでここでは置いておきます。大切なのは、そういう風にきちんと仮説を立て、その人たちにどういうゲームを提供すればよいかを考えるというプロセスです。親御さんが買いやすいようにロープライスで、というのもよいプレゼンですね。

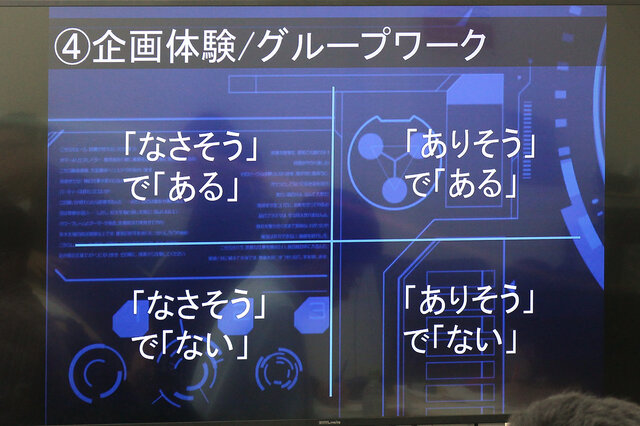

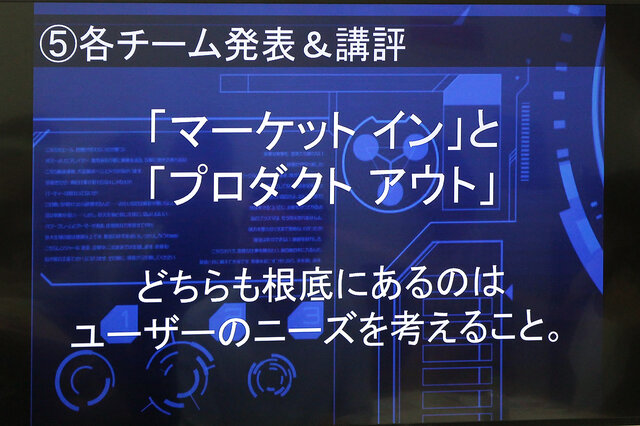

◆作品を商品として売り出すのがプロのクリエイター

講評を終えたあと、岡島氏はあらゆる商品にあてはまるという「マーケット イン」と「プロダクト アウト」について解説しました。「マーケット イン」は「今の世の中はこうだから、それを受けてこういうゲームを提供しよう」という市場を鑑みた思考プロセス。今日のヒット作は、ほとんどがマーケット インによるものとのことです。

それと対になる「プロダクト アウト」は「新しい機軸の商品で、自分たちが市場を作る」という企画主導の思考プロセス。市場の動静や流行を鑑みることなく、技術や仕様のユニークさで勝負をかけるというものです。

岡島氏は「このふたつの考え方は、どちらがいいかという話ではありません。“今の市場はこうなっているから、逆にこういうものを作ったら当たるのではないか”というマーケット インとプロダクト アウトを半分ずつ備えたような企画もまた正しいことがあります。ただ、効率よくヒット商品を生み出すにはマーケット インの考え方が必要だ、とは言われています」と補足しました。

25年以上の長きにわたり、ゲーム業界の最前線に身を置き続ける岡島氏は、最後にセミナーをこうしめくくりました。

「ゲームを企画するとき大切なのは“消費者のニーズがどこにあるかを考えて企画を立てる”ということです。4チームのみなさんとも、それは念頭にあったのではないでしょうか。みなさんが将来企画して制作したゲームは世に出ていって、それにお金を払って楽しむ人がいます。

プロのクリエイターになるということは、作品であるゲームを商品として売り出していく世界に身を置くということです。今日のセミナーでの経験を糧に、何かの折にマーケット インとプロダクト アウトという考え方を思い出していただければと思います」

(C)2018 Human Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.