|  |  |

| 第1部担当の康日準氏 | 第2部担当の麓一博氏 | 第3部担当の築島智之氏 |

■新卒者向けの新人研修

第1部で講演したのはCS R&D事業部システムサポートセクション主任の康日準(カン・イルジュン)氏です。康氏によると、セガではコンソールとアーケード向けで、それぞれ個別の新人研修プログラムがあり、コンソールではグループトレーニングと職種別トレーニングを、合計1ヶ月間行うとのこと。最後に小グループに分かれてゲーム実習制作を行って終了です。なお研修期間中は社会人としての自覚を持たせるために、スーツ着用が義務づけられています。

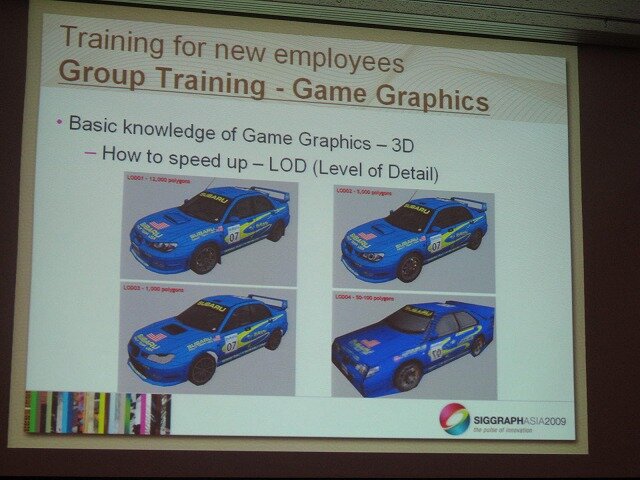

全体研修では会社概要からゲーム開発のワークフロー、企画書の書き方からリアルタイムレンダリングまで、ゲーム開発に必要な最低限の知識が一通りレクチャーされます。とはいえ、そこはゲーム会社ならではで、重視されるのが高速化とゲーム機で表現するためのテクニック。たとえば多角形ポリゴンは機種によっては、そのまま表示できない場合があるので、必ず1つのポリゴンに含まれる頂点の数は4個以内になるように注意する。その上で1枚でも少なくポリゴンを分割する、などのテクニックが教えられます。

|  |  |

| リアルタイム処理が必要なゲーム開発では、少しでも無駄を省くことが重要になる。ポリゴンの分割、LOD、カリングなどが解説される | ||

職種別トレーニングでは、企画では企画書や仕様書の書き方が教えられ、これらは制作実習で実際に用いられます。ビジュアルアーツでは3Dツールの使い方。プログラムでは環境構築の基礎とC++、ゲーム物理や衝突判定、デバッグなど。ここでも重要視されるのが、総合芸術としてのゲームという側面です。

たとえば企画であれば、自分たちが書いた「設計図」に基づいてアーティストがデータを作り、プログラマがコードを書くという意識です。そのためには現行のゲーム機やツールで実装できないアイディアを、いくらこねくり回しても時間の無駄になります。求められるのは「技術とアイディアの見極め」です。

アーティストには、ゲーム機で表示するためのデータを作るという意識を持ってもらうこと。そのためには「ただ綺麗な絵」を書けばいいのではなく、同じ絵なら少しでもデータ容量を軽くする方が、全体的な速度向上やクオリティアップが見込めます。プログラマなら自分で情報を集め、問題解決を行う力と、最適化への努力が重要。時にはアーティストと「絵作り」に対して相談することも必要です。

このほか康氏は新しい職種としてテクニカルアーティスト、昨今重要になってきた権利や英語学習の重要性についても補足しました。特に権利についてはネット上で「無料」と唄われていても、商用利用に関しては制限がある場合が多く、法律知識やライセンスへの理解が求められること。さらにはネット上の技術情報の9割が英語であるなど、新人のうちから英語学習を行う姿勢を持つように指導しているとのことでした。

■アーティスト向けのシェーダー研修

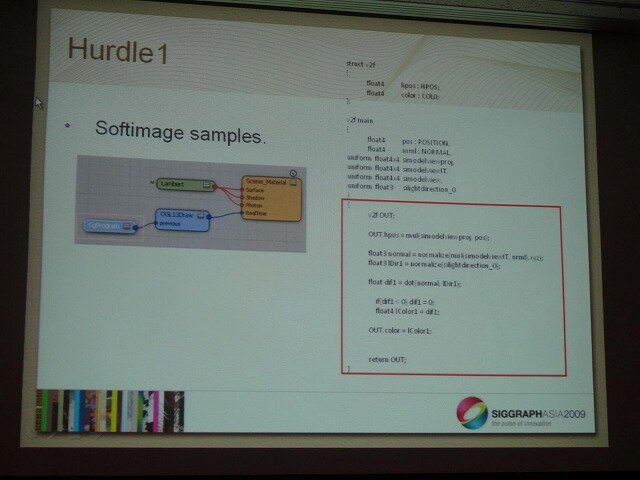

第2部ではCS R&D推進部リードエンジニアの麓一博氏が、入社2~3年目の若手アーティストを対象としたシェーダー研修について説明しました。セガでは新人研修を除けば定期的な社内研修システムはなく、不定期に希望者を対象とした小規模の研修が行われています。また、これらの資料は社内のイントラネットにアップされ、独習できます。

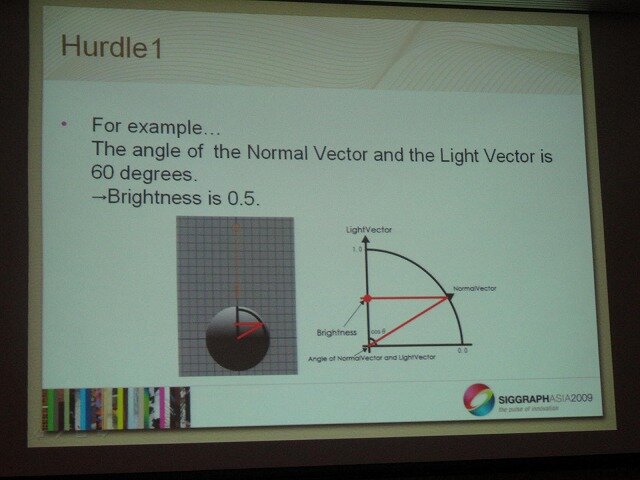

講演で説明されたのは、リアルタイムシェーダーの基礎概念と、SoftimageXSIを用いたシェーダーの書き方です。現世代機ではシェーダーを用いた多彩な表現が可能になっており、これをいかに使いこなすかが求められています。麓氏はアーティストが自力でシェーダー言語が扱えるようになる利点として、プログラマの手をわずらわせずに、ちょっとしたテストができるようになる点を上げました。また仮に習得できなくても、シェーダーの知識を得ることで、アーティストの表現の幅が広がる長所があります。

|  |  |

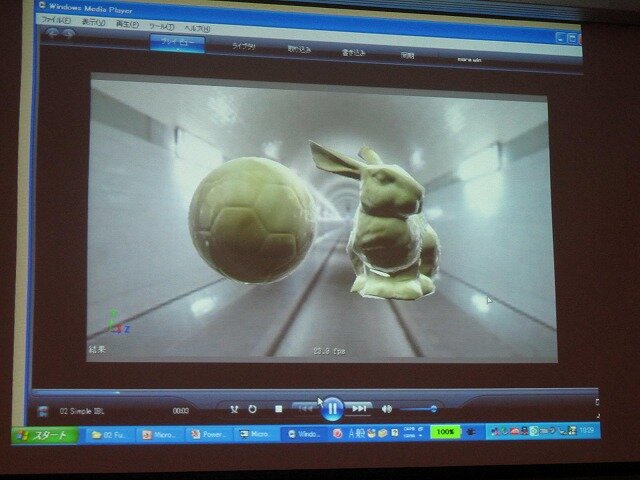

| シェーダープログラミングについて基本的な数学の概念から教えられる。サンプルプログラムで該当箇所を見つけ出せるだけで違う | ||

例として上げられたのは質感が高められ、周囲の照り返しがダイナミックに反映されたポリゴンモデルです。3Dツールを使ってポリゴンモデルを作るだけなら簡単ですが、このように質感を高めたり、テカテカに光らせるには、数学とシェーダープログラミングのスキルが必要です。麓氏はこれを「2つの入力ベクトルの内積を計算」「法線マップと環境マップ」「シェーダーの合成」の3ステップで解説しました。

もっとも、アーティストがシェーダーをゼロから書くのは大変です。そこで麓氏はサンプルコードを見て、該当箇所を見つけ出せるようになるだけで違うと補足しました。

ここでポイントとなるのは、アーティストが絵だけを描いていれば済む時代は、すでに終わっているということでしょう。シェーダーも過渡的な技術にすぎず、今後さらに新しい技術が開発されることが予測されます。アーティストとしても、こうした技術にアレルギーを持つことなく、ツールとして使いこなす意識が求められる、というわけです。

■温故知新のアーティスト研修

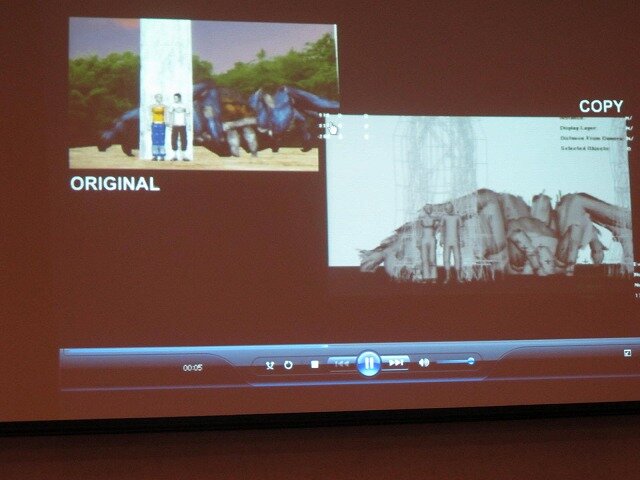

第3部ではAM研究開発本部所属のチーフデザイナー築島智之氏が、「師匠の技を見て盗む」という伝統的な学習技法を、現代に蘇えらせるというユニークな事例を紹介しました。2年目以降の「伸び悩み」を感じるアーティストが対象です。具体的には「クローンモニタリング」「アニメーションテンプレート」という技法について紹介しました。

「クローンモニタリング」とは、2名のアーティストをペアにして、机の上にモニタを2台設置し、互いのデスクトップ画面が見えるようにする、というものです。これにより互いの作業風景やテクニックを目で確認でき、知識や技術の共有、モチベーションの向上などが図れます。困難な状況に直面した場合でも、それまでの課程が見えているので、より早く解決が可能です。これはプログラム領域で「ペアプログラミング」と呼ばれる手法に似ていますが、グラフィックなので、すぐに目で見てわかる点がミソです。

築島氏はまだ試験的な導入ながら、非常に高い効果が得られたと述べました。2Dと3Dのアーティストをペアにすると、互いにツールの理解が深まるなど、予想外の効果も得られたそうです。ただし効果は3ヶ月がピークで、1年以上たつと効果が薄まるので、短期間で交代させることを勧めていました。また30歳を超えると拒否反応が高まるため、若手に実施するのが良いとのことです。さらに実際には3台目のモニタを用意して、プライバシーについても配慮しているしました。

|  |  |

| 2台のモニタを並べて、ペアで作業する「クローンモニタリング」 | お手本を見ながらモーションをつける「アニメーションテンプレート」 | 復習にはマインドマップが効果的 |

「アニメーションテンプレート」とは、3Dキャラクターのアニメーション(モーション)を効率的に教育するための手法です。アニメーションは静止画と異なり、時間軸を含むため、習得も教育も難しく、優れたアニメーターをいかに養成するかが、各社ともに重要な課題になっています。

ここで築島氏が注目したのが、「原画」「動画」に分かれる映像アニメの制作スタイルでした。アニメ業界では「原画」がキーとなる動きを描き、次に「動画」で原画の指示に従って中割をしていきます。このステップを踏むことで、動画マンは原画のコツを習得でき、ステップアップしていけるのです。しかし3Dアニメの分野では、こうした職種構造がなく、1人のアニメータが一連のモーションをすべて担当するのが常でした。

具体的には手本となるゲーム映像のアニメーションを見ながら、同じ3Dモデルを使って、少しずつ動きをまねていきます。この時に一連の動きを「ポーズ」と「タイミング」に分けて、順を追って動きをつけていくのがポイントです。同じ3Dデータなので、両者の動きを同じ画面上で比較することも簡単です。こちらも事例は少ないものの、若手アーティストの劇的な能力向上が見られるとのことです。

なお、この手法は市販のCGサンプルアニメからでも可能で、独習にも向いています。ただし、モーションキャプチャーや実写の動きではなく、手でつけたモーションをまねるのがポイントだとしました。また、復習を行う上で「マインドマップ」を活用するのも効果的とのことです。これにより教育者が、特別な問題を作らずにすむ利点もあります。

ゲーム企業における社内トレーニングのノウハウ公開は、国内では異例のことです。それだけに今回の講演は意義深いものでした。最後に康氏は「今日紹介した事例をぜひ共有して、みんなで実践していきましょう」と呼びかけ、3時間余に渡る講演を締めくくりました。