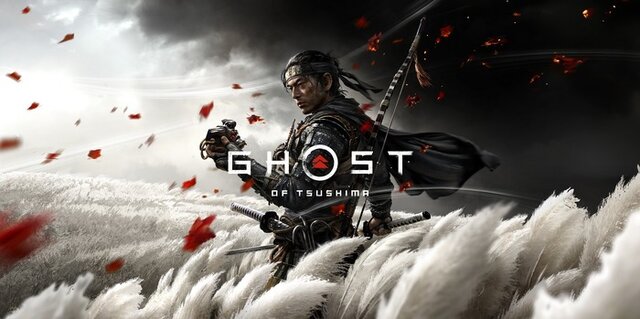

発売が7月17日に迫ったPS4『Ghost of Tsushima』。十三世紀の対馬を舞台にし、世にいう「蒙古襲来」をテーマにしたオープンワールドアクションゲームです。

侍の唯一の生き残りである境井仁を操り、蒙古に支配された対馬を縦横無尽に駆け巡る喜びを一足先に体験しました。歴史好きの視点から本作の魅力に迫っていこうと思います。

※画面キャプチャーは通常版PS4によるものです。

「蒙古襲来」は時の鎌倉幕府執権・北条時宗がモンゴルからの侵略をはねのけた日本史における重要な事件ですが、これまで蒙古襲来をモチーフにしたエンタメ作品は数多く作られてきませんでした。その理由のひとつは織田信長のような「英雄」がいないからだと筆者は考えます。そんな中、『Ghost of Tsushima』はあえてこの時代を選び、手垢のついていないところから「英雄」を誕生させることに成功しています。もちろん主人公の境井仁は実在の人物ではありませんが、「もしかしたら仁のように人知れず命を賭した侍がいたのかもしれない」と思えるほどリアルに迫ってくるのです。なぜそう思うのか、プレイする中で見えてきました。

対馬を舞台にする絶妙さ

日本が舞台のオープンワールドの妄想はたびたびしていましたが、実際に作るには時代と場所の選択が難しく、現実味がないと考えていました。「架空の地で和風ファンタジーとして描くしかないのではないか」、そう考えていたところに舞い込んできた対馬が舞台であるという情報。「その手があったか!」と思わず膝を打ってしまいました。

日本らしい景色をこれでもかというほど楽しめる!

プレイしてみると対馬は狭すぎず、広すぎず、海に囲まれているため中途半端なところで「見えない壁」に遮られることもなく、徒歩と馬で駆け巡るにはちょうどいいサイズです。また、蒙古の装束が日本の装束と異なる点も絶妙。敵と味方の区別がハッキリしているので迷いなく戦えます。日本人同士の戦いだと判別が難しい上に、どの勢力を敵にするかで賛否が分かれてしまったことでしょう。

蒙古が対馬に作った拠点にも注目。村を乗っ取ったあとに防備を強化していたり、開けた場に簡易的な拠点を作っていたりしますが、どちらも木材を「現地調達」している様子が見られて、歴史好きとしてはニッコリしてしまいます。

「黒澤モード」と「カメラ機能」がとにかくエモい!

本作の魅力はなんといっても「黒澤モード」。ただモノクロにするだけと思うなかれ。黒澤明監督の時代劇映画さながらの質感を出すため、古いフィルムのザラついた質感が加えられています。さらにサウンドも微妙に変わるという徹底っぷり。メニュー画面もモノクロになるところからも並々ならぬこだわりを感じます。通常のカラー画面は確かにフォトリアルで美しいのですが、どうしても「海外の色彩センス」と感じてしまうことは否めず、それゆえに「黒澤モード」が際立って素晴らしく感じます。モノクロだからこそ色彩にとらわれず、人物や自然のリアルさが直に伝わってきます。

カメラ機能にも注目。拡大・縮小・アングル変更だけでなく、被写界深度や露出の調整もでき、理想のワンショットを納得がいくまで追求することができます。

上記2枚は焦点距離、被写界深度、露出補正の比較画像。仁を中心に焦点が合わさり、それ以外の部分をボカし、明るいところをさらに白く飛ばしました。△ボタンでUIを非表示にできるので、よいところでSHAREボタンを押せば最高の一枚が撮れるでしょう!

こちらは通常では暗すぎて見えない建物の中ですが、フォトモードで露出補正をかければこの通り。作り込まれた世界をより細かく観察することができます。

対馬の雄大な自然を余すところなく撮影できる。なんとも贅沢な瞬間です!

「型」と「技」を磨く、侍らしい戦い方

めったに題材にされない蒙古襲来がモチーフになっているのでプレイはしてみたい……けど難しいのでは?と躊躇している方もいるのではないでしょうか。筆者も当初は不安に感じていましたが、難易度の設定ができるので「易しい」に設定にすれば問題ありません。負けてもペナルティがなく、最後にチェックインしたポイントからプレイし直せるので安心です。

また、方向音痴で迷子になるかもと思っている方もご安心あれ。目的地を指定したのち、コントローラーのタッチパッドを上にスワイプすれば目的地に向かって風が吹くので、そちらに進めばOK。さながら蒙古を撃退したといわれる「神風」のようです。「黄金の鳥」や「狐」が導いてくれることもあるので、まず迷うことはないでしょう。

ただし体力回復には、敵を倒すと貯めることのできる「気力ゲージ」を使います。安易にアイテムで回復することができないため、そこは多少苦労するかも。敵の攻撃には武器ごとに対処法があるので、どう動けばよいのか、しっかりと頭に叩き込んでおくとよいでしょう。

序盤は盾を持った敵、槍を持った敵が厄介ですが、クエストをこなし敵の大将を倒すとそれぞれの武器に有効的な「型」が習得できるようになります。例えば盾を持った敵に特攻の「水の型」は強打で敵がよろめいたところを一気に攻めるというもの。型を切り替える際はスローモーションになるので、考える時間が持てるのもありがたいところです。

敵の武器を見極め、型を変えて対処する。力に頼るのではなく、技で応じる。実に侍らしい戦いではないですか!

また、「技量」を消費しスキルツリーを解放していくと、攻撃・防御の技が増えていきます。千里の道も一歩から。コツコツとクエストをこなし力をつけていけば、必ず道が開けます。

ちなみにCERO:Zであることから、表現について気になる方もいるかもしれません。確かに斬り合いをする以上、血なまぐさい場面もあります。しかし本作の主軸はあくまで蒙古の襲来を受けた対馬を体感することにあり、怖がらせるためにゴア表現があるわけではないのでご安心を。それでもキツイという方にこそ「黒澤モード」がおススメです。

「冥人」の道をいくジレンマ

侍らしい戦いを志す一方で、暗殺もやむを得ず行う冥人(くろうど)の道も選択した仁。冥人の暗具・技はバリエーション豊かで、剣劇だけではマンネリ化しそうな戦いにほどよいスパイスを与えています。

侍の道と冥人の道、どちらか一方を選択しなければならないわけではなく、状況に応じて使い分けられ、片方を極めても片方にペナルティが生じることはありません。プレイヤーのやりたいように進めればOK。

正々堂々と侍の道をいきたいところですが、圧倒的不利な状況においては冥人の技が役に立ちます。なんというジレンマ……。侍と冥人の狭間で揺れる仁の心境が自分のことのように感じます。

腕に覚えのある人は正面から堂々と一騎討ちを仕掛けていくのもアリ。一騎打ちは必ずやらなければならないわけではないので、敵が多い拠点は冥人の技を、道で遭遇する少数の敵には正面突破と、自分のプレイスタイルに応じて作戦を立てるのがよいでしょう。

伝承を追いかける楽しさ

シナリオは本編である「仁之道」、サブクエストに当たる「浮世草」、技や武具が手に入るサブクエストの「伝承」の3つの要素で成り立っています。個人的におススメなのが「伝承」シナリオ。これは琵琶法師の話を聞きながら、対馬に伝わる鎧や剣技を追いかけて手に入れていくというものです。

「伝承」は寄り道要素ではありますが、呪いがかけられているもの、悪人に狙われているものなど、重い話が多く一筋縄ではいきません。だからこそ手に入れたい気持ちが高まるというもの。「伝承」で手に入る技や武具はどれも強力なものなので、「蒙古を倒す」という大きな目標に一役買うことまちがいなし。寄り道してもソンはないでしょう!

あえてファンタジーを排除し、当時のリアルを再現

本編もサブクエストも、現地に行き、事件が起き、追いかけ、事件の当事者を片付けて完了という基本的な流れの中にあり、真っ直ぐ進めば15~30分程度で一区切りがつくでしょう。寝る前に少しプレイしたい、なんて時にはちょうどいい長さです。

当然ながら対馬は広大で、その中に寄り道要素がしっかりと仕込んであります。狐の祠や温泉や神社などは仁の能力を強化するのに役立つ場所。必ず立ち寄りたいところです。蒙古に支配された拠点もあちこちに点在します。地図を開放していくうちにあっという間に時間が過ぎ去っています。

しかしながら一度本編シナリオが始まると道からはずれないように誘導され、シナリオ完了までの流れがほぼ同一であるため、やや単調になりがちです。これはオープンワールドの宿命なのかもしれません。

オープンワールド後発組はそのマンネリを打破するため様々な施策を打ってきました。後発組の本作は本来ならその流れに乗るべきなのでしょうが、リアル寄りのシンプルな構成になっています。それは十三世紀対馬の人々にとって、「蒙古」と「未知の武器」が最も恐ろしいものであったからではないでしょうか。敵の脅威を際立たせるため、あえてファンタジー要素を省き、当時の人々の恐怖にリアルに迫っているのです。歴史ファンにとって、これほど魅力的なことはありません。

細かいところを見ると洋ゲーっぽさが抜けていなかったり、時代背景合わない部分もありますが、それが気にならないほどに作り込まれ、侍の心を理解しようとしている意欲的なゲームといえるでしょう。

『Ghost of Tsushima』は侍の唯一の生き残りである仁を通し、「蒙古襲来」を体験した十三世紀対馬の人々のリアルを描くことに成功しています。もしかしたら仁のように人知れず活躍した「英雄」がいたのではないか、そんな気持ちにさせられます。歴史好きの目線でレビューしましたが、日本の原風景が美しく描かれた世界はそれだけで一見の価値があります。この夏は冥人となって対馬を駆け巡ってはいかがでしょうか。