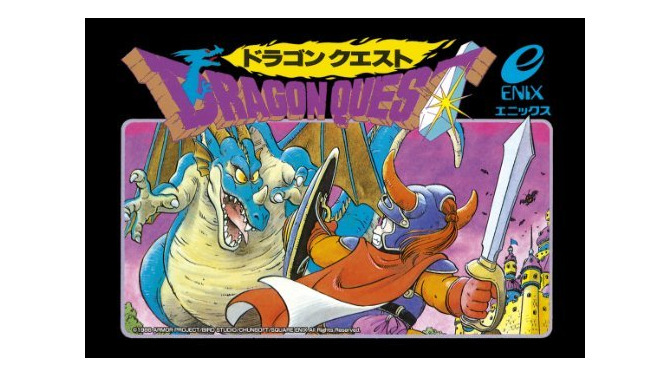

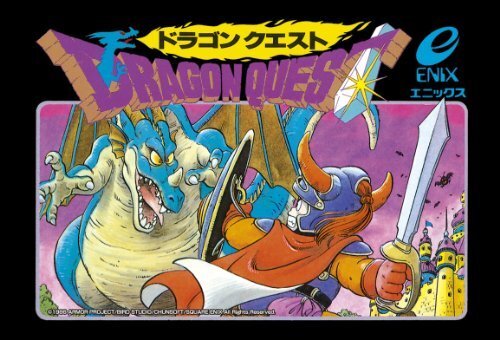

『ドラゴンクエスト』は、エニックス(現スクウェア・エニックス)より1986年5月27日にファミリーコンピュータで発売されました。言わずと知れた日本を代表するロールプレイングゲーム、『ドラゴンクエスト』(以下『ドラクエ』)シリーズの記念すべき第1作となります。

※画像はスマートフォン版のものです。

平和だったアレフガルドの世界に闇の覇者・竜王が現れ、世に平和をもたらしていた「光の玉」を奪い去ってしまいます。闇に閉ざされてしまった世界を救うため、伝説の勇者ロトの血をひく主人公、つまりあなたは竜王討伐の旅に出ることになるのです。

本作は『ドラクエ』シリーズ第1作目でありながら、堀井雄二氏が手掛けたシナリオ、鳥山明氏が手掛けたキャラクター&モンスターデザイン、そしてすぎやまこういち氏が手掛けた美しい音楽による、王道ながらも温かみのある『ドラクエ』の世界観がすでに確立されており、まさにシリーズの礎となった記念碑的な作品です。今回は、僕の『ドラクエ』音楽語りの前に、まず、すぎやま氏と『ドラクエ』の出会いについてご紹介したいと思います。

すぎやま氏が『ドラクエ』の音楽に関わることになったきっかけは、エニックスが1984年に発売したパソコン用ゲームソフト『森田和郎の将棋』からはじまります。すぎやま氏は大のゲーム好きで、ソフトを自費で購入してプレイしていたのでした。そして感想を書いたアンケートハガキをエニックスに送ったところ、それが偶然、当時の『ドラクエ』プロデューサー・千田幸信氏の目にとまったのです。

それまでのテレビゲームでは、音楽の重要性がそれほど言われていませんでした。しかし千田氏は「プレイヤーにもっとゲームを楽しんでもらうためには、プロの作ったゲーム音楽が必要だ。もっと想像力を刺激するゲーム、それには素晴らしい音楽が必要不可欠だ」と考えたのです。ゲームにも本格的な音楽が必要だと感じた千田氏は、当時から歌謡曲やアニメの劇伴、CM音楽等で幅広く活躍していたすぎやま氏に音楽を依頼しようと考えました。

しかし、当時『ドラクエ』のメインプログラマーだった中村光一氏は、開発内部のサウンドプログラマーにすでに音楽を依頼していました。千田氏から「すぎやま氏に音楽を依頼したい」という話を聞いた中村氏は、「いくらプロの作曲家といっても、もしゲームを知らない人だったら、いいゲーム音楽は作れないのでは?」と当初難色を示しましたが、実際にすぎやま氏に会い、彼が実は大のゲーム好きだと知ると尊敬の眼差しになり、ゲーム談義で大盛り上がり。最終的には「ぜひお願いします」と、すぎやま氏の参加を歓迎したのでした。

すぎやま氏は、『ドラクエ』の音楽を作るにあたって、次のように考えました。

「ゲーム音楽はレコードのヒット曲づくりとはまったく逆だ。一般的な歌謡曲で大切なのは、一度聴いただけでインパクトを与えること。でもそのぶん、しばらくすると飽きられてしまう。ゲーム音楽は、ゲームをプレイしているあいだ何十時間も聴くことになるので、何回聴いても飽きない、“聴き減りのしない曲”にすべきだ」

その考えのもとに導き出された答えは、何百年ものあいだ人々に親しまれてきたクラシック音楽でした。『ドラクエ』は中世ヨーロッパの騎士物語のような世界観なので、クラシック風の音楽がぴったりイメージに合う――。その結果、それまでのゲームでは類を見なかった、クラシック風の壮大な音楽が完成したのです。なお、すぎやま氏が『ドラクエ』に関わったのは、開発の終盤、わずか1週間ほどの期間だったとのことです。

今や『ドラクエ』の顔とも言える「序曲」。勇壮なファンファーレがプレイヤーを一瞬にして『ドラクエ』の世界に引き込んでくれる名曲ですが、すぎやま氏が過去に語ったインタビューによると、なんと「序曲」はたったの5分間でスッと出来あがったとのことです。5分で生まれた楽曲が、30年間も『ドラクエ』という作品の顔になっているとは、感嘆するばかりですね。

また、すぎやま氏は、「序曲」が5分で浮かんだのはそれまでの経験があってこそだとも語っています。 「「序曲」を作った時、僕は54歳でした。つまり、「序曲」が出来上がるまでには、“5分+54年”かかったということです。それまでの54年間の経験がなければ、「序曲」は出来なかったのです」とおっしゃっていました。

今でこそRPGはパーティ制が当たり前になっていますが、この『ドラクエ』1作目では、最初から最後まで、勇者1人きりで冒険することになります。本作のフィールドマップ楽曲「広野を行く」は、モンスターのはびこる広い大地の雰囲気と、そこをたった1人で旅する勇者の不安な気持ち、そしてそれに負けずに一歩ずつ着実に進んでゆくぞという勇気……そういったイメージがよく表れていて好きですね。

『ドラクエI』の開発当時、「広野を行く」を作ったすぎやま氏が早速スタッフに聴いてもらったところ、中村氏は「もっと戦いに行くというイメージの、勇壮な曲のほうがいいのでは?」と感じたとのことです。しかしすぎやま氏は、「勇者がたった1人で旅立つ期待と不安をイメージして作曲した。この曲の持つ親しみやすさが、必ずみんなに受け入れてもらえる自信がある」と言い、いったんこの曲をゲームに乗せて、その間に別の案も考えてみるという形になりました。その後テストプレイを行っているうちに、中村氏をはじめとしたスタッフはみんな「広野を行く」のメロディを覚えて口ずさむようになり、最終的には差し替えされずにこの曲が採用されたのだそうです。僕も、「広野を行く」は脳内でいつでも瞬時に再生できるほど聴き込みました(笑)。シンプルながらも味わい深い名曲だと思います。

僕が『ドラクエI』の中で特に印象に残っているのが、「洞窟」という、ダンジョンの中で流れる曲ですね。実は、この曲には後続のシリーズにおけるダンジョンの曲には無い、ユニークな特徴があります。それは、“下の階層へ降りてゆくにつれて、曲の音程が下がり、テンポもゆっくりになっていく”という演出です。

勇者が洞窟の下の階へ降りてゆくにともなって、どんどんジメジメとしたおどろおどろしい曲調になっていくのです。下の階へ降りるに連れて増してゆく、プレイヤーの恐怖や心細さを、音楽で巧みに演出しているんですね。僕は『ドラクエI』をプレイした当時は小学生でしたが、この演出には当時本気で恐怖感を覚えて、戦々恐々とプレイしていたことを覚えています。当時はこの仕掛けを意識せずにプレイしていましたが、今改めて考えると、「これはうまい演出だったなぁ」と感心します。おどろおどろしさのある不気味なダンジョンをうまく演出していた名曲だと思いますね。

そういう怖い思いなどもしながら、モンスターを倒してレベルアップし、少しずつ強くなっていく。世界を巡り、さまざまな人々に出会う。最後の竜王のとある“誘惑”にも負けず、やっとの思いで竜王を倒し、世界に平和を取り戻す――。そしてラダトーム城の王様のもとに帰還し、王様に称えられ、エンディングで流れる楽曲の「フィナーレ」も思い出深いですね。プレイヤーを祝福してくれるかのような、高揚感と華やかさに満ちた旋律がとても心地よく、大きな満足感と達成感を得られたことをよく覚えています。

『ドラクエI』の音楽は、冒険のワクワク・ドキドキ感を演出してくれるのはもちろん、音楽単体として聴いても素敵なものになっていますよ。ただもう30年前のタイトルですし、若い世代には『ドラクエI』をプレイしたことのない方もいらっしゃるかと思います。現在はスマートフォン(iOS/Android)でプレイできるので、今までプレイする機会がなかった方も、ご興味をお持ちでしたら是非体験してみてくださいね(ハードをお持ちの方であれば、ファミコン、MSX、MSX2、スーパーファミコン、ゲームボーイ、Wii、携帯アプリでもプレイ可能です)。

『ドラクエI』は、仲間がおらず終始1人きりの冒険になるので、今のゲームに慣れ親しんだ方の中には物足りなさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「自分自身が少しずつ強くなっていく」「旅の行動範囲を少しずつ広げていく」といった、RPGの本質的な楽しさの純度が非常に高い作品です。長大なシナリオ、覚えきれないほどたくさんのキャラクター、やってもやっても終わらない膨大なやりこみ要素……といった肥大化している今のゲームに少々飽き気味な方は、『ドラクエ』の原点である本作を遊んでみるのもよいかもしれません。純然たるRPG、その魅力を味わえると思いますよ。

プレイヤー自身が主人公となり、冒険をするワクワク感。堀井雄二氏の味わい深いテキスト。鳥山明氏による、ポップでかわいらしいキャラクターやモンスターたち。そしてすぎやまこういち氏の美しく心に残る音楽――。これまで多くの人に語り継がれてきた、そしてこれからも語り継がれてゆくであろう、『ドラクエ』の原点がここにあります。色あせることのない魅力を持つ『ドラクエI』を、あなたもぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。

そして『ドラクエ』の世界は、誕生から30年が経つ今もなお、新たに広がりを見せ続けています。これからの展開も、いち『ドラクエ』ファンとして楽しみですね。最新作の『ドラクエXI』を早く遊びたくてしょうがないです!(笑)

ちなみに、今回ご紹介したエピソードも含む『ドラクエI』の制作秘話については、マンガ作品『ドラゴンクエストへの道』(作画・滝沢ひろゆき氏、監修・石ノ森章太郎氏)の中で詳しく語られていますので、ご興味をお持ちの方はご覧になってみてくださいね。

最後に、『ドラクエI』関連の音楽CDをご紹介します。まず、オリジナルゲーム音源のサントラとしては、『ドラゴンクエスト ゲーム音源大全集1』でファミコン版の、『ドラゴンクエスト ゲーム音源大全集2』でスーパーファミコン版の、『ドラゴンクエスト ゲーム音源大全集3』でゲームボーイ版の音楽を聴くことができます。ハードごとの音の違いを楽しんでみるのも一興かと思いますよ!

また、オーケストラの演奏による交響組曲版CDは、東京弦楽合奏団(NHK交響楽団メンバーによる)版、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団版、東京都交響楽団版の3枚が発売されています。こちらも、各楽団ごとの音の響きなどの違いを楽しんでみるのもよいかもしれませんね。

さらに、『ドラクエ』のCDは、吹奏楽版、金管五重奏版、弦楽四重奏版、ソロ・ギター版など多数のアレンジバージョンが出ています。ご興味があればこちらも聴いてみてくださいね。『ドラクエ』関係のCDに関しては、キングレコードの「すぎやまこういち ミュージックカタログサイト」に一覧で詳しくまとめられていますので、どうぞご覧ください。

【筆者プロフィール】

【筆者プロフィール】hide / 永芳 英敬

ゲーム音楽ライター&ブロガー。ゲーム音楽作曲家さんへのインタビュー記事、ゲーム音楽演奏会のレポート記事など、ゲーム音楽関係の記事を執筆しています。現在は『ドラゴンクエストヒーローズII』をプレイ中。モンスターに変身して大暴れするのが楽しいです!

[Twitter] @hide_gm [ブログ] Gamemusic Garden

(C)1986,2013 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.