この一端があきらかにされたのが、GDC最終日に行われた講演「What You Don’t Know Is Hurting You: How Aggressive User Reserach Improved Resistance 3」(知らないことはあなたを傷つける:積極的なユーザーリサーチが『レジスタンス3』をどれくらい改善したか)です。講演者はインソムニアック社で『レジスタンス3』のリードゲームデザイナーを務めたドリュー・マーレイ氏。海外AAAタイトルのユーザーリサーチにかける熱量が十分に感じられる内容となりました。

『レジスタンス』『ラチェット&クランク』と人気シリーズを抱えるインソムニアック。しかしマーレイ氏によると、ユーザーリサーチとゲーム開発を融合させる取り組みは限定的だった言います。それまでは開発終盤にプレイテストとユーザビリティテストを行い、ゲームに磨きをかけるだけに留まっていました。そのため操作性の向上といった、ゲームシステムの根幹にかかわるような改善は困難でした。

|

| 過去の作品と比べてもプレイテストの回数は飛躍的に増加した |

これが『レジスタンス3』では外部テスターによるプレイテストとユーザビリティテストに加えて、新たに内部の開発スタッフによるプレイテストとユーザビリティテストを実施。テストの時期も開発初期から継続的に行い、結果を本開発にフィードバックしていく仕組みが整えられました。結論から言うと、この仕組みが完成度の向上に大きく貢献したと言います。なお、プレイテストはレベルデザインを含めた難易度テスト、ユーザビリティテストは操作性のテストというように、ざっくりと捉えれば良いでしょう。

|  |  |

| ユーザーリサーチの手法 | ユーザービリティテスト | 内部でのユーザビリティテスト |

|  |  |

| 外部のプレイテスト | 社内でのプレイテスト | 全ての方法を合算したもの |

まず開発序盤から中盤にかけては、外部テスターによるユーザビリティテストを行います。開発の終盤になると、同じく外部テスターによるプレイテストを実施。一方で開発の中盤から終盤にかけて、小規模ながら開発スタッフによる継続的なプレイテストを行います。また開発スタッフによるユーザビリティテストは全期間を通して実施します。これらの組み合わせで、多方面からデータを収集していくのです。

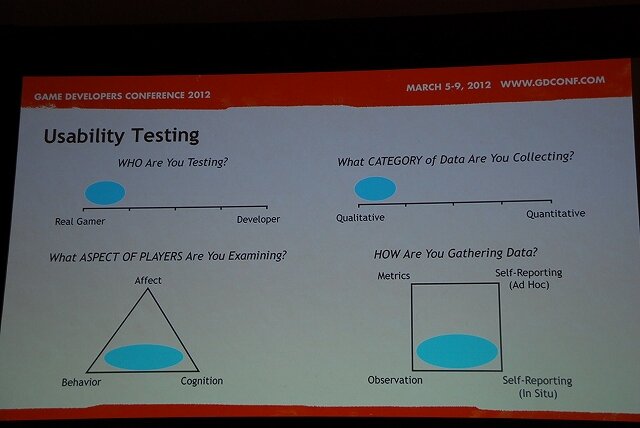

もっとも、やみくもにリサーチを行っても混乱をまねくだけです。そこでマーレイ氏は以下の4項目に問題を整理したと語りました。すなわち (1)誰がテストするのか(ゲーマーか開発者か)(2)リサーチする上でのポイントは何か(ユーザーの反応か、行動か、それとも認知的な部分か)(3)データの量と質は、どちらを重視するのか (4)データ収集の方法は(観察か、計測か、自己申告か)――です。そして、テストの内容に応じてこれらを組み合わせ、バランスの良いデータ収集が可能になるように留意されました。また外部テスター向けにユーザーテスト専門企業のRONIN USER EXPERIENCE社の協力を仰ぎました。

|

| 照準についてのプレイテスト |

ユーザビリティテストは開発の初期段階から行われ、照準の動かし方やキーレスポンスの検証といったように、目的を絞って実施されました。たとえば照準システムの検証では簡単なステージデータを作成し、照準のぶれや命中精度などを検証する等です。テスト風景はビデオに撮影され、開発チームにフィードバックされていきます。このように開発の初期段階でゲームの土台となる部分が徹底的に作り込まれ、検証された結果、操作性に関して前作以上の評価を得ることができました。また大規模な外部テスターを用いる上で、外部パートナー企業の存在は不可欠だったと語ります。

このようにユーザビリティテストがビデオ映像などの質的なデータを収集し、テスターの行動を観察する形で反映されたのに対して、プレイテストでは大量のテスターを動員して実施し、死亡した箇所をマップにポイントしたり、難易度やおもしろさに対する感想を統計的に処理するなどして、開発にフィードバックされました。これにより武器の使い勝手を調整したり、各ステージの難易度調整などが行われました。

なお武器の中でもアトマイザー(キメラ製の暴動鎮圧用電流武器)、クライオガン(キメラ製の窒素で敵を凍らせる武器)、ミューテイター(生物エネルギー兵器)は使用頻度が低かったため、より使いやすく調整。一方巨大ハンマーのスレッジハンマーは使用頻度が想定より高かったため、こちらも若干調整が加えられたそうです。

レイニー氏はプレイテストを適切に行う上で、できるだけ集計を自動化することがコツ(ただし内容のチェックは目視と手作業で行うこと)だと指摘しました。また集計を効率的に行うためにも、各機能をきちんとグラフィックで示すことや、質問の仕方やテストの内容をその都度作り替えることが重要だと述べました。

洋ゲー=大味と言われたのも昔の話で、近年の海外AAAゲームはいずれも、きっちりと作り込まれており、遊びやすくなっています。その背後にこうしたユーザーテストと開発の有機的なシステム連携があることが、改めて感じられる内容でした。今後オンラインでユーザーの行動履歴が計測できるようになり、バージョンアップやDLC開発などに反映させられるようになると、さらに新しいシステムが生まれてくるのでしょうか。さらなる開発体制の進化を期待したいところです。