上村氏はまず、「日本のビデオゲームは、多くの遊び道具と同じく、海外からの渡来品だった」という視点を提示した。古くは中国から囲碁や将棋、サイコロ、けん玉などが渡来し、戦後はアメリカからブリキ玩具やキューピー人形などが輸入された。これらの最後に渡来し、決定打となったのがビデオゲームというわけだ。

家庭用のテレビゲーム機を最も積極的に紹介したのも、家電ではなく玩具メーカーだった。アメリカでアタリ社から「ホームポン」が発売された1975年には、早くもエポック社から「テレビテニス」が発売されている。それも技術に優れていたからではなく、単純に面白かったからだ。家庭のテレビに接続され、茶の間で、家族で遊べる玩具。その中でも中心ターゲットとなったのが、やはり子供たちとなる。

一方で1979年には、任天堂のゲーム&ウォッチを皮切りに、液晶技術を遊びに利用した携帯ゲーム機「LSIゲーム」が発売され、大ヒットを記録する。アーケードゲームも手がけていた任天堂は、1981年に「ドンキーコング」をリリース。1981年には両者が融合し、任天堂から「ゲーム&ウォッチ マルチスクリーン ドンキーコング」が発売された。ちなみに当時、任天堂は業務用では中堅メーカーにすぎず、上村氏自身も「パックマン」の成功に大いに刺激を受けたという。

翌1982年、アメリカでは「スペースインベーダー」をキラーソフトとして、アタリ社の家庭用ゲーム機「アタリ2600」が大ブームを巻き起こしていた。しかし1983年になると、日本ではLSIゲームが飽きられ、アメリカではいわゆる「アタリショック」が起こり、日米共に市場が急速に縮小する「玩具業界にとって悪夢の年」を迎える。こうした逆風の中でファミコンが発売され、大方の予想を裏切って新しいブームを巻き起こしていった。

ただし、ファミコンのローンチタイトルとなったのは「ドンキーコング」「ドンキーコングJr」「ポパイ」の3作で、いずれもアーケードゲームからの移植だった。業務用と同じグラフィックで家庭でもゲームが楽しめる。それも100円を入れずに、一度買ったら飽きるまで遊べるということで、子供達にとって福音となった。

|

しかし、ここで上村氏は前述の「ゲーム&ウォッチ マルチスクリーン ドンキーコング」で、すでにファミコンと同じ十字キーが採用されていたことを上げる。ファミコンとは、このゲーム&ウォッチを液晶部分・操作部分・本体部分に分解し、テレビを初めとした別々の器機に割り当てたものに他ならない。さらにゲーム&ウォッチ版では内容面で物足りなさが残ったゲーム内容も、ファミコンに移植されたことで、業務用のテイストが正確に再現できた。このようにハード面でもソフト面でも、ゲーム&ウォッチの存在が、アーケードと家庭用を結ぶミッシングリングの役割を果たしたという見解を述べた。

|

|

その後、上村氏はファミコンが大ヒットした要因を、「ゲームグラフィック」「コントローラー」「ドンキーコングの移植」「ソフトメーカーの参画」の4つに分析した。この4要素は「映像技術」「入力デバイス」「キラータイトル」「サードパーティ」と言い換えると、普遍的な要素であることがわかる。任天堂一社では100万台まで1年かかったが、サードパーティの増加と共に売れ行きが加速。10社に届いた頃には3ヶ月までに縮まった。そして国内500万台のタイミングで「スーパーマリオブラザーズ」が登場し、ファミコンブームを決定づけたというわけだ。

最後に上村氏は、ファミコンとはアーケードゲームと玩具(トイ)のノウハウが融合した、まったく新しい遊び道具で、日本の家庭用ゲーム産業の基礎作りを担ったとまとめた。ちなみに任天堂では、しばしばゲーム&ウォッチまでをトイ、ファミコン以降をエンタテインメントとして、両者を区別する発言を行っている。

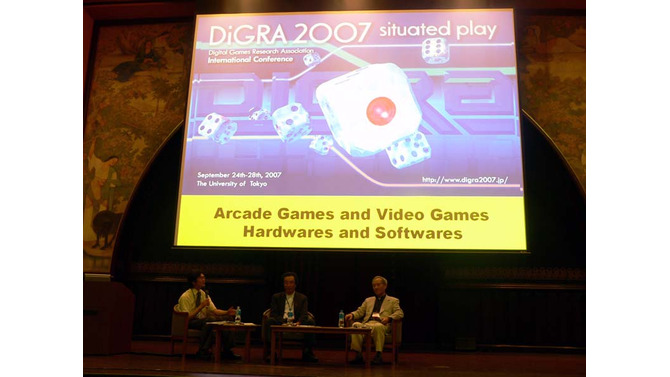

その後、壇上では3名によるパネルディスカッションが行われた。馬場氏から「アーケードゲームから家庭用ゲームへの流れの中で、ゲーム開発が産業に与えた影響とは」という質問に対して、岩谷氏は「技術立国として、当時、技術開発するための背景が整っていた」と回答した。AI・ディスプレイ・バーチャルリアリティなどの技術面と、マンガ・アニメ・小説などの芸術面が融合した結果、テレビゲームが誕生したこと。そして日本はその双方で優位性があったというわけだ。

|

上村氏は、元シャープの技術者というスタンスから「使えるものはなんでも使おうとしたのがよかった」とコメント。また「パックマン」との出会いについても、始めて見たとき「こんなもので遊べるのか」と感じたが、実際に遊んでみて「子供の頃に鬼ごっこなどで遊んだ楽しさを、うまくコンピュータに封じ込めた」と絶賛した。また、教鞭を執るようになったきっかけとして「なぜファミコンがここまでヒットしたのか、自分でも不思議でならない。その理由を分析したかった」と吐露した。

最後に上村氏は、自身もビデオゲーム研究家の一人として、平安末期に後白河院が編纂した「梁塵秘妙」の一節を紹介した。「遊びをせんとや生れけむ/戯れせんとや生れけん/遊ぶ子供の声きけば/我が身さえこそ動がるれ」(=遊ぶために生まれてきたのであろうか。戯れるために生まれてきたのであろうか。遊んでいる子供の声を聞くと、自分の体さえ(感動で思わず)動いてしまう。)ここで「神様」同士の対談も幕引きとなった。

|